Research on daily variation of vertical component of geomagnetic field in China

-

摘要:

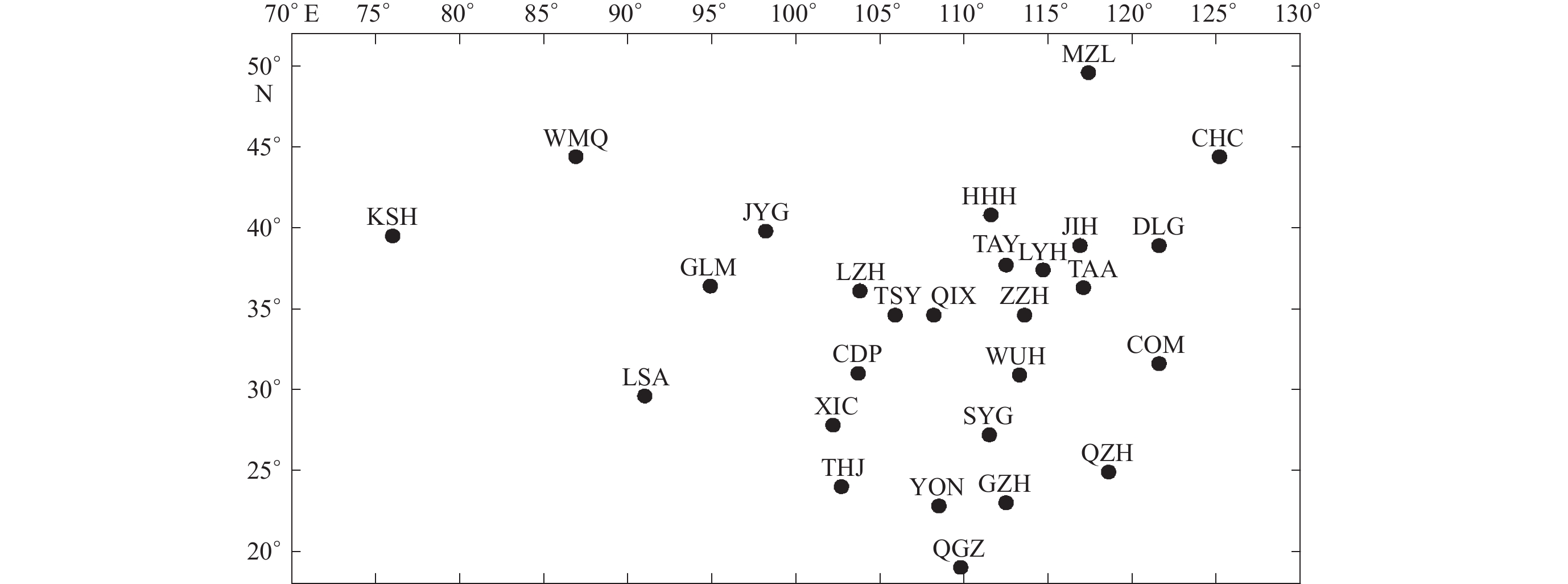

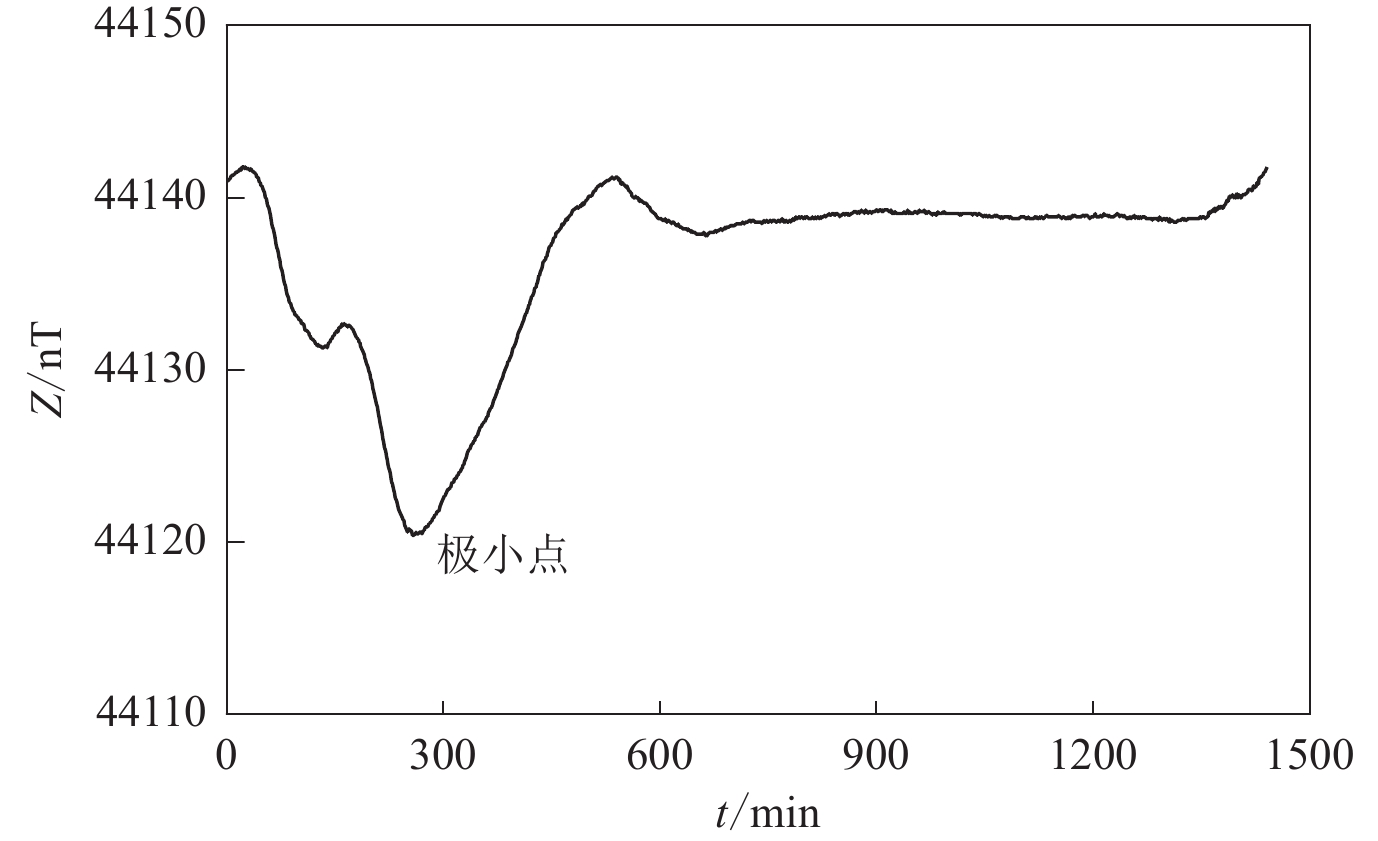

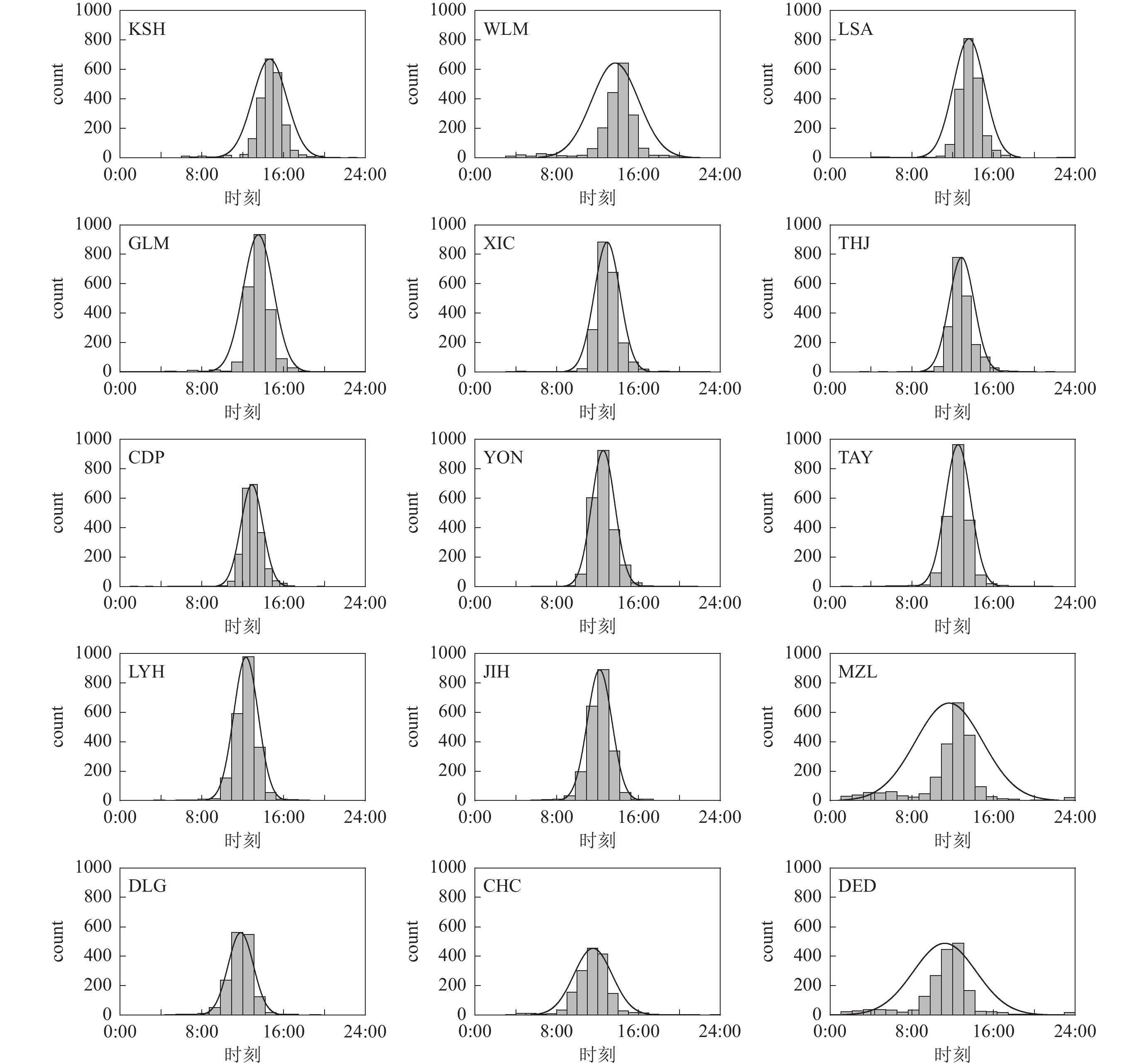

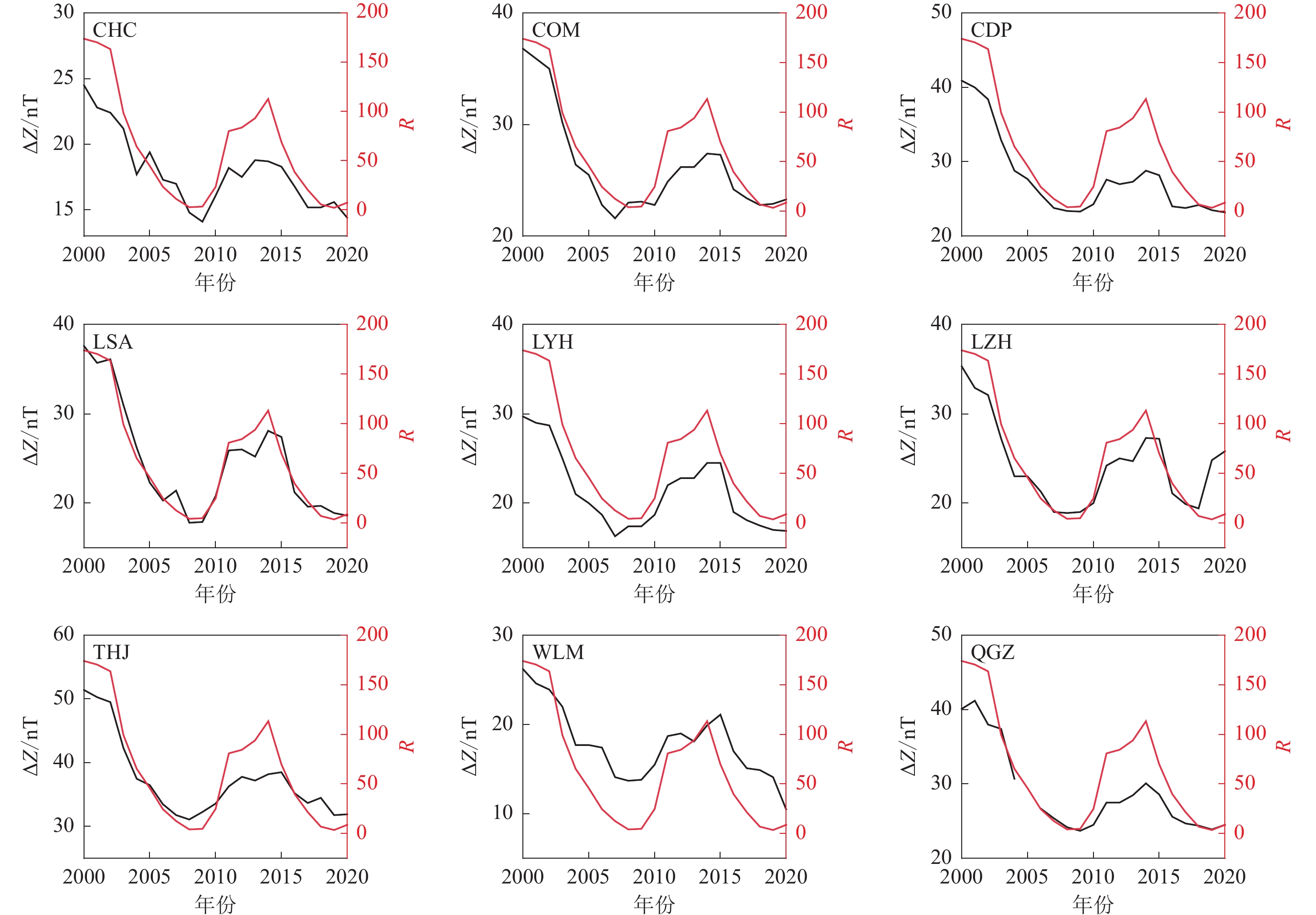

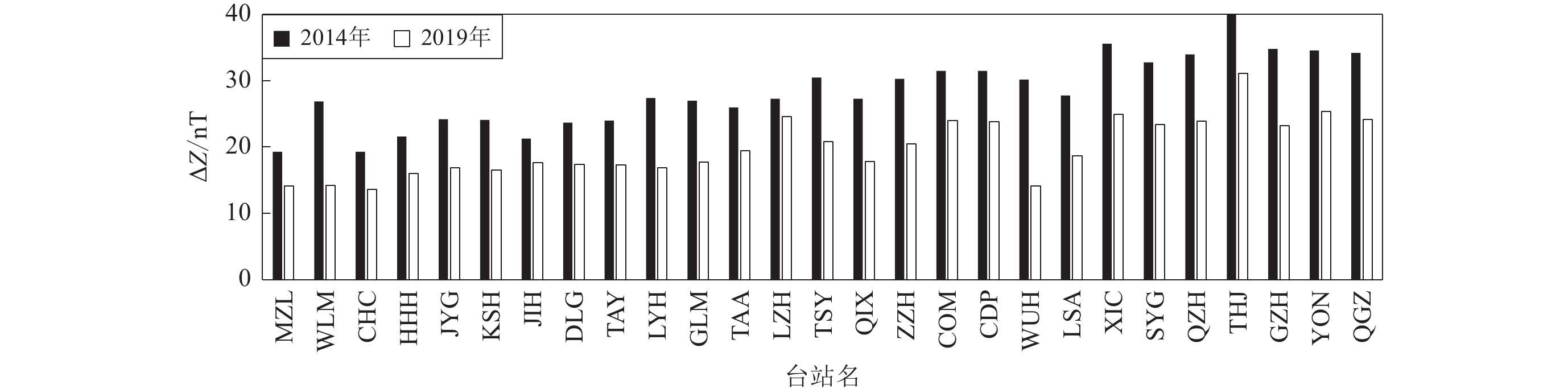

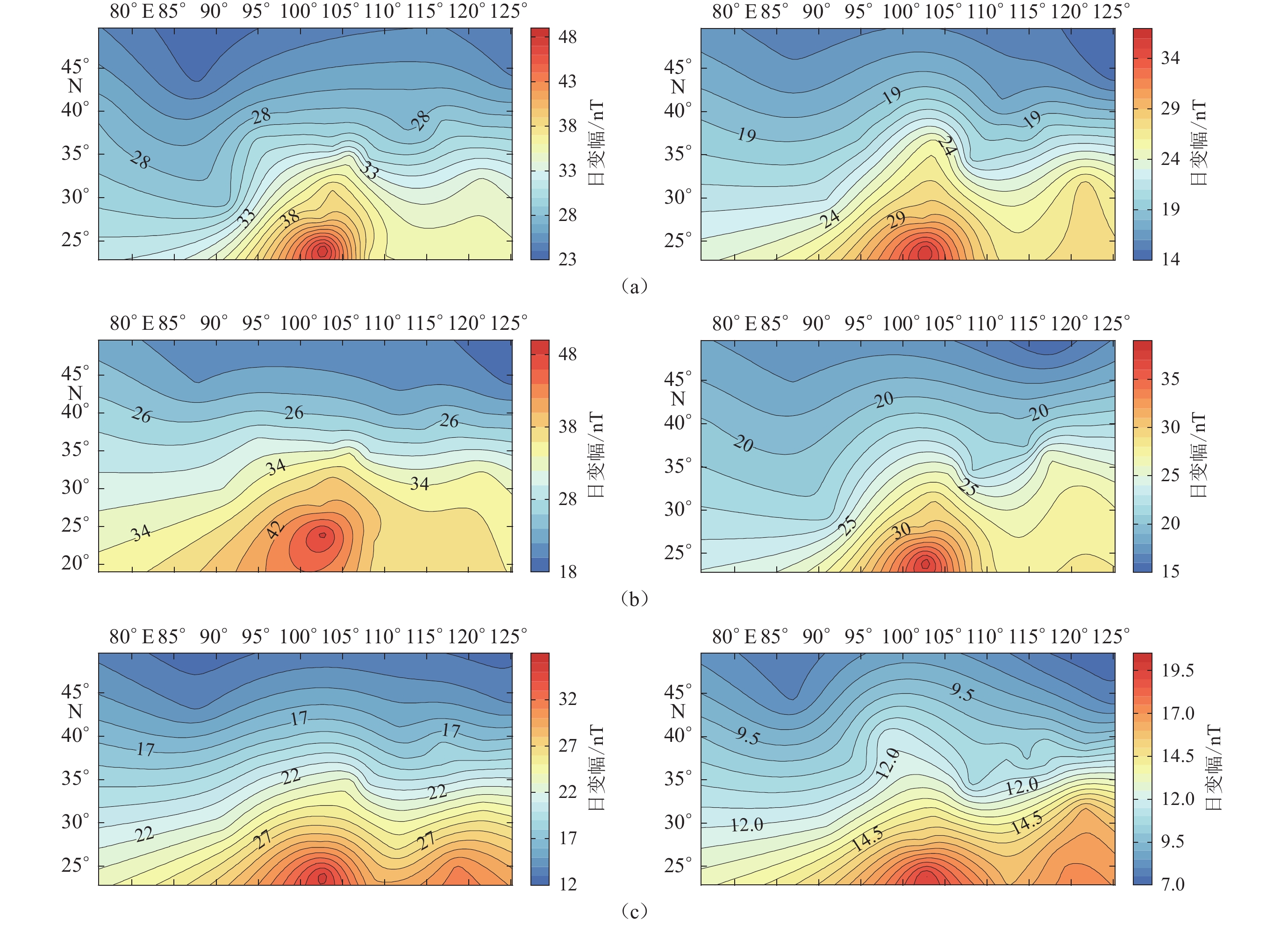

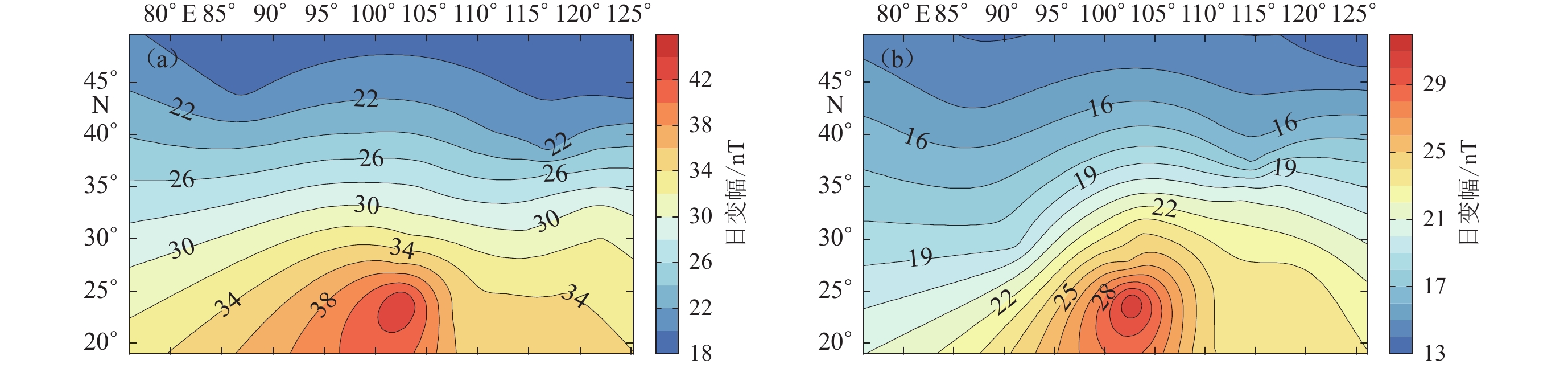

基于我国地磁台站的观测数据,首先根据地磁台垂直分量日变化曲线的形态特征,统计了15个地磁台站垂直分量的极小时间(地方时),并重点探讨了这些极小时间在我国区域内的分布特性及其与台站经度的关系。其次选取27个地磁台垂直分量太阳活动高年与太阳活动低年年均值日变幅,分析垂直分量日变幅与太阳黑子活动之间的关系,并按照劳埃德季节划分的分点月份,夏至点月份、冬至点月份等不同季节及太阳活动高低年分别探讨垂直分量日变幅在不同季节和太阳活动高低年的变化规律及特性。研究结果表明:① 我国区域内地磁场垂直分量的极小时间主要集中在当地正午附近,与台站的经度呈显著负相关关系,并且该时间分布符合正态分布模式;② 地磁场垂直分量的日变幅显著受太阳黑子活动的影响,与太阳黑子数的相关系数为0.929,二者存在高度正相关性,垂直分量的日变幅显示出约11年的周期性变化;③ 垂直分量的日变幅变化受季节影响,表现出明显的季节性差异,地磁场日变幅在夏至点月份比冬至点月份更为活跃,在不同季节产生不同影响。研究结果为了解地磁场日变化特征和规律及地球内部活动提供了依据和参考。

Abstract:Based on the observation data from geomagnetic stations in China, we first statistically analyzed the minimum time (local time) of the vertical component at 15 geomagnetic stations based on its morphological characteristics of the daily variation curves. We then focused on the distribution characteristics of these minimum times within the Chinese region and their relationship with the longitude of the stations. Secondly, we selected 27 geomagnetic stations to analyze the annual average daily variation amplitudes of the vertical component during periods of high and low solar activity, aiming to achieve the relationship between the daily variation amplitudes of the vertical component and sunspot activity. This analysis was conducted for different seasons, including the months around the equinoxes, summer solstice, and winter solstice, as well as for years with high and low solar activity. The results show that: ① The minimum time of the vertical component of the geomagnetic field in China is mainly concentrated around local noon, showing a significant negative correlation with the longitude of the stations, and this time distribution follows a normal distribution pattern. ② The daily variation amplitude of the vertical component of the geomagnetic field is significantly influenced by sunspot activity, by a correlation coefficient of 0.929 with the number of sunspots, indicating a strong positive correlation. The daily variation amplitude of the vertical component exhibits a cyclic change of about 11 years. ③ The daily variation amplitude of the vertical component shows seasonal differences, being more active in the months around the summer solstice compared to the months around the winter solstice, indicating distinct seasonal impacts. These findings provide insights into the daily variation characteristics and patterns of the geomagnetic field and offer references for understanding Earth's internal activities.

-

Keywords:

- minimal time /

- normal distribution /

- daily range /

- sunspot index /

- correlation

-

引言

自中生代以来,华北克拉通活化,发生大规模的伸展和裂解,新生代以来,印度板块与欧亚板块碰撞的远程效应及西太平洋板块俯冲促使了华北克拉通岩石圈地幔与地壳构造的进一步演化,为探讨克拉通的演化和破坏提供了一个天然的实验场。鄂尔多斯地块位于华北克拉通的西部,在青藏高原北东向的推挤作用和华北平原地壳东西向伸展作用的双重影响下,既有华北陆缘盆地伸展构造区的基本属性,也有青藏高原外缘剪切挤压的特点(Zhao et al,2005;Chen et al,2009)。鄂尔多斯地块内部具有较好的整体性,其北部为阴山—燕山造山带和兴蒙造山带,南部为秦岭造山带,西界为贺兰山—六盘山,东临山西断陷带和太行山(图1)。历史上鄂尔多斯地块内部未发生过M≥6.0的大地震,但其周缘则在不同期次的构造应力环境中,形成了迥异的地震活动强烈的构造带。因此,深入研究鄂尔多斯及周边区域(图1)的深部结构及其横向变化特征,将为进一步认识华北克拉通的构造演化、破坏过程与机制提供重要依据。

鄂尔多斯地块及周边地区壳幔结构的地震学研究一直受到中外学者的高度重视。李清河等(1999)在多年工作的基础上,较为全面地总结和研究了鄂尔多斯西缘与西南缘地区深部结构特征,探讨了该地区的大震孕震环境和深部动力学过程,获得了许多有意义的结果和新认识。近年来,科研人员利用远震体波成像(Zhao et al,2009),面波成像(Bao et al,2013;Guo,Chen,2017,Li et al,2018;Ai et al,2019a,b),接收函数研究(Guo,Chen,2017;Wang et al,2017),人工地震反射(赵金仁等,2006;滕吉文等,2010;李松林等,2011;阮小敏等,2011;张永谦等,2011;Tian et al,2011;Jia et al,2014;许林斌等,2017;Yin et al,2017;Wang et al,2019)等手段进一步揭示了该地区深部结构的总体特征或一些局部区域的高分辨率结构。但受地震台站分布稀疏或人工地震测深受限于剖面数量等的影响,鄂尔多斯地块内部及周边地区的壳幔三维结构仍未得到很好的约束,特别是兴蒙造山带等地区的观测台站较少(Sun et al,2010;Li et al,2012;何静等,2018),成像分辨率仍然较低。

近年来,中国地震局地球物理研究所在鄂尔多斯及周边地区开展了大规模的密集地震台阵观测(图1),新的观测数据为该地区深部结构研究提供了独特而有价值的信息。本研究拟充分利用这些地震台站的观测数据,采用噪声层析成像方法获得了研究区5—46 s周期的基阶瑞雷面波相速度分布图像,探讨成像结果的构造意义。本文的高分辨率相速度成像结果可为今后进一步反演该地区的三维速度结构提供新资料。

1. 数据处理和方法

1.1 数据处理

图1给出了研究区内“中国地震台阵探测”三期和部分二期共461个宽频带流动地震台站的分布,台站平均间距约为35 km (中国地震科学探测台阵数据中心,2011)。我们收集了2016年4月至2018年6月期间流动地震台站所记录的垂直分量地震观测数据。

根据Bensen等(2007)的背景噪声数据处理流程,将原始记录按天分类。首先,将数据降采样至1 Hz,然后去除连续的垂直分量数据中的均值和线性趋势,再去除仪器响应。为了避免不同台站之间因地震仪器类型不同,可能会对互相关函数的幅度和相位频谱产生影响,对观测数据进行仪器响应校正。然后,将连续的垂直分量数据按一天的长度进行剪切存储,以便进一步开展时间域归一化和频率域谱白化处理。时间域归一化是单个数据预处理中最重要的步骤,其目的是消除地震信号干扰、仪器故障引起的虚假信号以及地震台站附近噪声对互相关函数的影响。同样,频率域谱白化和平滑是为了消除某些频率下强能量噪声的影响。在时间域归一化和频率域谱白化处理后,对每个台站的数据进行滤波(3—300 s),并进行台站对之间的互相关运算。经过这些处理后,将每天的结果按月叠加,获得每个台站对的月互相关结果,经过适当的挑选后,按台站对进行月互相关叠加,得到最终的互相关函数(图2)。本文采用非线性叠加方法(Schimmel et al,2011),该方法通常优于线性叠加方法,可以获得更高的信噪比(signal to noise ratio,缩写为SNR)。将互相关函数的正负分支叠加形成对称分量以提高SNR。使用自动频率-时间分析方法(automatic frequency time analysis,缩写为AFTAN)(Dziewonski et al,1969;Levshin,Ritzwoller,2001;Bensen et al,2007)来测量相速度,主要步骤如下:首先,将正负数轴上的互相关函数进行折叠得到对称的互相关函数;然后用2—5 km/s的速度窗口截取出面波信号,以减小其它信号的干扰;最后,采用窄带通滤波方法获取基阶面波的相速度频散曲线。基阶面波相速度值的选取以全球频散模型GDM52 (Ekström,2011)作为参考相速度模型,以校正在测量过程中可能出现的面波相位周期跳跃。考虑到互相关函数的相位与地震面波测量中的双台法结果相差pi/4 (徐义贤,罗银河,2015),在测量时对相位进行了相应的校正。利用上述方法,最终获取了不同台站对之间的5—46 s周期范围内的基阶瑞雷面波的相速度频散曲线。图3为基阶面波频散曲线测量的一个示例。

此外,还采用以下质量控制措施来提高成像结果的可靠性:台间距大于2倍波长(Luo et al,2015),每个台站对的互相关函数的信噪比必须大于10 (Bensen et al,2007),观测走时与参考相速度模型的走时差小于5 s;对于每一个台站对,检查通过AFTAN测量得到的走时是否遇到相位解缠问题,并通过比较相邻站的走时进行校正(Lin,Ritzwoller,2011);对于每个周期,在进行成像计算之后,我们将丢弃走时差较大的射线路径。应用这些选择标准后,6 s周期中的射线路径为11 485条,16 s周期中射线路径为85 275条,40 s周期中射线路径为49 898条。

1.2 成像方法

本文以0.2°×0.2°的网格使用快速行进法面波层析成像(fast marching surface tomography,缩写为FMST)对所选的相速度频散数据进行层析成像反演。FMST是一种基于走时的非线性反演方法,是Rawlinson和Sambridge (2005)开发的快速行进面波层析成像法。快速行进方法用于正向预测步骤,子空间反演方案(Kennett et al,1988)用于反演步骤。快速行进法是基于网格的数值算法,它沿着节点的窄带追踪行进界面,该节点通过满足有限差分近似解符合梯度矢量使用迎风熵来求解程函方程,从而更新节点。子空间反演是利用目标函数在n维子空间上的连续二次逼近来最小化目标泛函的一种迭代方法。一旦在模型子空间中找到二次逼近的最小值,就在同一或不同的模型子空间中作出新的二次逼近,并且重复这个过程。每一步均用快速行进法对射线进行重描,从而考虑进了速度和时间之间的非线性关系这一因素。反演步骤允许同时进行平滑和阻尼正则化,以解决求解非唯一性的问题。因此,我们需要测试阻尼系数和平滑系数。

阻尼系数可有效地防止求解模型偏离初始模型太远,而平滑系数则可限制求解模型的平滑性。因此,需要测试阻尼系数和平滑系数以获得更合理的层析成像结果。首先,给定的阻尼系数为70,然后采用不同的平滑系数值进行反演,将其结果绘制在以反演后的走时残差的方差作为纵坐标,以求解模型的平滑度作为横坐标的坐标系中,可以获得一条L曲线,并将平滑系数值标注在反演方差值和模型平滑度值所对应的点上(图4)。通过将数据残差与模型光滑度之间进行适当折中,通常选择L曲线中曲率最大的点作为最佳平滑系数,可获得最佳平滑因子为120 (图4a)。然后,采用平滑因子为120的固定值,调整阻尼系数的大小进行反演,将阻尼系数标注在相应的坐标点上,形成新的L曲线,采用同样的选择方式,我们获得阻尼系数的最佳值为80 (图4b)。以此类推,重复上述步骤,直至获得稳定(不再变化)的阻尼系数和平滑系数。本文中,我们将阻尼系数80和平滑系数120用于最终反演(图4c)。

![]() 图 4 L曲线法选择最佳平滑系数和阻尼系数(a) 阻尼系数设为70,得到反演后平滑系数最佳值为120;(b) 平滑系数设为120,得到反演后阻尼系数最佳值为80;(c) 阻尼系数设为80,得到反演后平滑系数最佳值为120Figure 4. L-curve of damping and smoothing weight parameters(a) Given the damping coefficient of 70,the optimal value of the smoothing coefficient after inversion is 120;(b) Given the smoothing coefficient of 120,the best value of the damping coefficient after inversion is 80;(c) Given the damping coefficient of 80,the optimal value of the smoothing coefficient after inversion is 120

图 4 L曲线法选择最佳平滑系数和阻尼系数(a) 阻尼系数设为70,得到反演后平滑系数最佳值为120;(b) 平滑系数设为120,得到反演后阻尼系数最佳值为80;(c) 阻尼系数设为80,得到反演后平滑系数最佳值为120Figure 4. L-curve of damping and smoothing weight parameters(a) Given the damping coefficient of 70,the optimal value of the smoothing coefficient after inversion is 120;(b) Given the smoothing coefficient of 120,the best value of the damping coefficient after inversion is 80;(c) Given the damping coefficient of 80,the optimal value of the smoothing coefficient after inversion is 1202. 检测板测试

根据每一个周期获得的不同路径(台站对)的面波相速度实际测量数据,采用理论检测板模型计算与实际测量数据射线路径分布相同的理论走时数据,并以此反演面波相速度分布。通过对反演结果中每一个节点上速度的模拟值与理论值的对比,可以了解成像的分辨能力。正演计算采用的检测板模型网格间距为0.1°×0.1°。检测板模型是在常数速度vc模型基础上加上正负相间的速度扰动构成,本文采用的扰动值取正常值的±6%。对于0.2°×0.2°的检测板,扰动量按0.2°的间距进行正负扰动变化,即按两个格点上的值为(1+6%)vc,两个格点上的值为(1—6%)vc相间给定。对于0.3°×0.3°的检测板模型,按三个格点的扰动值为正,三个格点的扰动值为负相间给定,其余类推。根据上述原理可以看出,对于实际观测数据,由于射线分布已经确定,检测板模型的网格越大(分辨率要求低),每个网格点中的射线数量越多,交叉性越好,就越容易分辨;检测板模型的网格越小(分辨率要求高),可能导致许多网格内部射线数量大幅度减少甚至缺失,且交叉性变差,则有可能无法恢复该节点的速度值。通过系统计算不同网格大小的检测板模型,查看反演后的恢复情况,可以较好地估计反演结果的分辨率。

在本文检测板测试中,检测板网格大小分别设置为0.3°×0.3°,0.4°×0.4°,0.5°×0.5°,0.8°×0.8°,背景速度设为3.0 km/s,速度扰动设置为±6%。设置与真实层析成像相同的射线路径覆盖范围和相同的网格节点大小,计算其理论传播时间,并将方差为0.5% s的正态分布的随机高斯噪声添加到理论正演数据中,然后在实际数据层析成像中也使用相同的阻尼系数和相同的平滑系数进行反演。图5给出了8 s,10 s和20 s,35 s周期的棋盘格分辨率测试图。对于0.3°×0.3°,0.4°×0.4°,0.5°×0.5°,0.8°×0.8°的检测板模型,可以看出,研究区域绝大部分地区的异常都可以得到很好的恢复,只是对于0.3°×0.3°的检测板模型,边缘地区的恢复效果稍差。

3. 结果与分析

3.1 成像结果

图6显示了不同周期的相速度结果。相速度异常随周期的变化而逐渐变化,这是由相邻周期的深度敏感性重叠造成的。与地球介质的P波速度和密度相比,面波相速度对S波速度更为敏感,因此通过计算面波相速度对S波速度的敏感核有助于分析不同周期面波相速度所对应的敏感深度(图7),即该周期的相速度主要反映哪一深度范围的S波速度特征。

![]() 图 7 不同周期的相速度敏感程度图(a)为计算频散灵敏度系数所用的参考模型;图(b)—(d)分别表示不同周期范围的基阶瑞雷面波相速度在不同深度对横波速度的敏感程度分布Figure 7. Sensitive kernels of phase velocities in different periodsFig.(a) denotes reference model used in dispersion sensitivity coefficient calculation;Figs.(b)−(d) Represent the sensitivity of phase velocities of fundamental Rayleigh wave in different periods with respect to the shear wave velocity at different depths,respectively

图 7 不同周期的相速度敏感程度图(a)为计算频散灵敏度系数所用的参考模型;图(b)—(d)分别表示不同周期范围的基阶瑞雷面波相速度在不同深度对横波速度的敏感程度分布Figure 7. Sensitive kernels of phase velocities in different periodsFig.(a) denotes reference model used in dispersion sensitivity coefficient calculation;Figs.(b)−(d) Represent the sensitivity of phase velocities of fundamental Rayleigh wave in different periods with respect to the shear wave velocity at different depths,respectively在较短的5 s周期,研究区域边缘地区的射线十分稀疏,因此在这里不描述边缘区域。在鄂尔多斯地块东部、阴山造山带以及山西断陷带都有较大的射线密度和良好的分辨率,相速度分布特征与地表地质构造具有良好的一致性,在造山带、隆起区表现为高速异常,盆地表现为低速异常。

12—20 s周期相速度图显示,鄂尔多斯地块西部靠近边界附近存在弱低速异常分布,与钟世军等(2017)的结果一致。而阴山造山带在12 s周期大体上表现为相对高速,但在16 s周期其东部的相速度明显低于西部,这表明阴山造山带速度结构在横向上存在明显差异性。太原盆地西南部的相速度大于东北部的相速度,与Ai等(2019a,b)的结果一致。

在28—46 s周期,鄂尔多斯地块北缘存在近东西向呈狭长条带状分布的低速异常,鄂尔多斯地块内部为高速异常区。山西断陷带的南部几乎都是高速异常,速度明显高于北部。

3.2 与基于程函方程的地震面波成像结果的对比

为了评估成像结果的可靠性,我们对比了背景噪声成像与远震面波成像的结果(图8)。远震面波采用Eikonal层析成像技术(Jin,Gaherty,2015)获得。对比发现,两个结果获得的相速度异常的特征相似,尤其是在研究区域内部,这两个数据集的射线路径覆盖密集的区域。在研究区域的周缘观察到稍大的差异,其中相速度图的不确定性也变大,因为其路径覆盖密集程度不及内部区域。通过背景噪声层析成像方法,我们获得了最短周期为5 s的相速度结果,而通过地震面波层析成像方法得到了最短周期为12 s的相速度结果。此外,在短周期对于小尺度的构造约束地比较好:例如12 s和16 s周期中可以看到,噪声成像得到的相速度结果对太原盆地、灵石隆起、临汾盆地、运城盆地的地表构造约束较好;在中长周期如20 s,相速度图上的异常分布大致相同;但在长周期44 s相速度图中,可能由于噪声信号的衰减,射线条数明显减少,约束能力下降。

4. 讨论

4.1 鄂尔多斯地块

在鄂尔多斯地块内部,5 s周期的相速度整体表现为低速异常,随着周期的增加(8—10 s),西部地区的速度明显低于中部和东部地区。5 s周期的相速度主要受浅部沉积层的影响,8—10 s周期的相速度主要反映上地壳速度结构特征。鄂尔多斯盆地是一个中生代内陆河湖相沉积盆地,燕山期盆地东部显著抬升,形成西部坳陷、东部斜坡的盆地构造格局(陈刚等,2007),相速度的分布较好地反映了沉积层东浅西深的特征,也与基于接收函数获得的沉积层厚度分布相一致(Wang et al,2017)。

鄂尔多斯地块内部10—16 s周期的瑞雷面波相速度呈现明显不均匀性,表现为西部边界附近速度低,中部与东部速度高的特征,与钟世军等(2017)基于程函方程的地震面波层析成像获得的相速度结果相一致。10—16 s周期的瑞雷面波相速度主要反映了沉积层之下中上地壳的速度结构特征。我们推测鄂尔多斯地块西缘的相对低速特征可能表明其中上地壳受到青藏高原东北缘的影响,已遭到明显的挤压变形和一定程度的破坏。在鄂尔多斯地块中东部,可以看到两个明显的走向为北东—南西向的高速异常带,其中北部的高速异常带东北端位于吕梁山中西段沿陕北黄土高原的北侧分布。航磁研究揭示(王涛等,2007),鄂尔多斯地块内部存在NE-SW向的磁异常,但其成因机制尚不明确,可能与结晶基底中发育的韧性剪切带有关,也可能代表了鄂尔多斯地块内部不同基底的拼贴带。Wang等(2015)对鄂尔多斯盆地及邻近地区高精度和大规模的航磁异常进行处理,研究表明,该地区的航空磁异常受岩石的磁性和前寒武纪晶体基底埋藏深度的影响,结合对地下断层的最新认识,以及变质岩和花岗岩的SHRIMP U-Pb锆石测年、钻探数据、碎屑锆石年龄和重力数据相结合去解释,认为鄂尔多斯地块不是太古宙的全部。因此,我们推测鄂尔多斯地块内部的两个高速异常带很可能与鄂尔多斯地块内部不同基底的拼贴有关。

鄂尔多斯地块中下地壳和上地幔顶部的速度结构(24—44 s周期)表现出明显的高速特征,且具有良好的一致性,与周边地区速度变化对比(图10,剖面BB′),可以看到受中—新生代克拉通破坏事件的影响较小,与前人研究结果相似(钟世军等,2017;Guo,Chen,2017;Li et al,2018)。地震层析成像显示,鄂尔多斯地块岩石圈具有明显的相对高速异常,最大厚度可达200 km左右(Chen et al,2009)。因此,我们推测鄂尔多斯地块在中下地壳—上地幔顶部具有相对稳定性。

4.2 河套盆地及大同火山区

河套盆地位于阴山造山带与鄂尔多斯地块的缝合带(Zhao et al,2005),是一个近东西向的狭长型盆地,且具有盆、山交互耦合带的地形和地貌特征。由于5 s周期射线在河套盆地相对稀疏,本文先不作讨论。剖面CC′(图10)中,8—10 s周期的相速度显示,河套盆地表现为明显的低速异常,尤其是位于其西部的临河盆地相速度比其东部区域低。5—10 s周期相速度主要是对地壳浅部及沉积层的S波速度敏感,因此,我们推测临河盆地的沉积层厚度可能大于其东部地区的厚度。8—44 s周期,河套盆地处为持续的低速异常。

大同火山区,5 s周期相速度显示为高速异常,推测与盆地边界断裂出露良好并且有大量新生代玄武岩分布有关。8 s周期,大同火山区开始表现为低速异常,一直持续到44 s周期,与近几年的面波及体波层析成像结果相一致(Zhao et al,2009;Tian et al,2011;Tian,Zhao,2011;Tang et al,2013),推测新生代以来的地幔热物质上涌引起的岩浆活动可能造成了该地区的地壳及上地幔的低速。

在44 s周期相速度图中,最低的相速度异常区域位于大同火山区附近,且比河套盆地区域的相速度低得多(图10)。因此,我们推测东部大同火山区热物质上涌可能对河套盆地产生了影响,即可能是热物质发生了侧向运移。河套盆地表现为拉张环境下的左旋剪切运动(国家地震局《鄂尔多斯周缘活动断裂系》课题组,1988),这种构造运动可能为东部热物质的侧向运移提供了有利的环境。阴山与呼包盆地结合部位的东西条带状正磁异常(阮小敏等,2011)以及该区域近东西方向的方位各向异性可能是热物质东西向运移的反映。

4.3 山西断陷带

在鄂尔多斯地块东部的山西断陷带是由一系列呈北东、北东东向雁行排列的盆地组成,从南到北依次为运城盆地、临汾盆地、太原盆地、忻定盆地和大同盆地。忻定盆地和临汾盆地主要具有右旋剪切破裂特性,运城盆地、太原盆地和大同盆地主要具有张破裂特性。5—10 s周期的瑞雷面波相速度显示(图10),太原盆地和运城盆地在上地壳中相速度明显低于临汾盆地,推测与其所具有的新生代沉积盆地较厚的沉积层(Meng et al,2003)有关,且由于临汾盆地以剪应力为主,沉积层厚度薄,而太原盆地和运城盆地以拉张应力为主,拉张应力导致沉降速率更快,有助于盆地发育。因此,我们推测太原盆地和运城盆地的新生代沉积层厚度明显大于临汾盆地的沉积层厚度。24—44 s周期的瑞雷面波相速度显示,在鄂尔多斯地块东南部,存在一个明显的相对高速体。此外,它似乎向东与自临汾盆地,经灵石隆起,至太行山造山带南部在上地幔顶部明显的高速保持整体一致性,该结果与Yin等(2017)指出的在36°N从西向东经过的鄂尔多斯地块、吕梁山及太行山下的地壳—上地幔具有高流变强度、高电阻率相一致。我们推测该处可能还保留克拉通的性质,还未遭到严重的破坏,推测该地区拉张盆地的形成可能主要源自地壳内部的构造变形。

5. 结论

基于鄂尔多斯及周边地区461个地震台为期2年的连续地震观测资料,采用噪声层析成像方法获得了5—46 s周期0.3°×0.3°的高分辨率相速度分布图像。与基于程函方程的地震面波层析成像结果对比看出,噪声层析成像在短周期相速度成像方面具有显著优势,可以获得更高分辨率的观测结果。地震面波层析成像更容易获得可靠的长周期成像结果,两者的结合有助于获得更完整可靠的深部结构图像。

鄂尔多斯地块浅部存在明显的沉积层,且表现为西部厚东部稍薄的特征。在中上地壳,鄂尔多斯地块内部存在明显的横向不均匀性,西部的相对低速可能与新生代以来印度板块与欧亚板块碰撞导致青藏高原东北缘对块体西部边界的挤压,进而产生地壳内部不同程度的变形和破坏有关。鄂尔多斯内部中上地壳存在明显的北东向高速异常带,推测很可能与鄂尔多斯地块的基底拼合有关。鄂尔多斯地块中下地壳和上地幔顶部表现为显著的高速异常,具有相对稳定的特征。

鄂尔多斯地块以北地区,不同周期的相速度存在不同程度的低速异常。该低速异常可能与拉张盆地以及上地幔顶部附近存在的低速热物质作用有关。44 s周期的低速异常中心区域位于大同火山区附近,可能表明河套地区的深部热物质源自这一地区的深部地幔。在河套平原地区,临河盆地的沉积层厚度可能大于其东部地区的厚度。大同火山及周边地区短周期相速度高速异常,可能与该地区存在的新生代玄武岩分布有关。

在鄂尔多斯地块东部的山西拉张带,太原盆地和运城盆地的新生代沉积层厚度明显大于临汾盆地的沉积层厚度。鄂尔多斯地块中长周期的相速度高速异常与临汾盆地、灵石隆起地区的高速异常相连接,并一直向东延伸至太行山造山带南部,表明华北克拉通在中生代遭受破坏的过程中,该地区保留了部分高速的岩石圈根,该地区拉张盆地的形成可能主要源自地壳内部的构造变形。

中国地震局地球物理研究所“中国地震科学探测台阵数据中心”为本研究提供了地震波形数据,噪声层析成像反演基阶瑞雷面波相速度使用的FMST程序是Rawlinson等的开源程序,作者在此一并表示衷心的感谢。

-

图 6 地磁场垂直分量在太阳活动高年(2014年)(左)和太阳活动低年(2019年)(右)不同季节的日变幅等值线图

(a) 分点月份;(b) 夏至点月份;(c) 冬至点月份

Figure 6. Contour map of daily variation amplitude of vertical component in geomagnetic field in different seasons in high solar year (2014)(left) and low solar year (2019) (right)

(a) Equinox month;(b) Summer solstice month;(c) Winter solstice month

表 1 2014年我国Z分量极小值时间统计表

Table 1 The minimum time statistics of Z-component in China in 2014

序号 台站名 简称 极小值时间 序号 台站名 简称 极小值时间 1 喀 什 KSH 14:13 9 太 原 TAY 12:36 2 乌鲁木齐 WMQ 13:58 10 红 山 LYH 12:25 3 拉 萨 LSA 13:46 11 静 海 JIH 12:19 4 格尔木 GLM 13:41 12 满洲里 MZL 11:51 5 西 昌 XIC 12:58 13 大 连 DLG 11:50 6 通 海 THJ 12:58 14 长 春 CHC 11:42 7 成 都 CDP 12:58 15 德 都 DED 11:10 8 邕 宁 YON 12:40 表 2 2000—2020年地磁场垂直分量日变幅与太阳黑子数量间的相关系数

Table 2 Correlation coefficients between daily variation amplitude and sunspot number during 2000−2020

地磁台站 相关系数 地磁台站 相关系数 CHC 0.932 LZH 0.843 COM 0.925 THJ 0.855 CDP 0.987 WLM 0.937 LSA 0.968 QGZ 0.912 LYH 0.977 -

陈斌,顾左文,高金田,袁洁浩,狄传芝. 2010. 中国地区地磁长期变化研究[J]. 地球物理学报,53(9):2144–2154. doi: 10.3969/j.issn.0001-5733.2010.09.014 Chen B,Gu Z W,Gao J T,Yuan J H,Di C Z. 2010. Study of geomagnetic secular variation in China[J]. Chinese Journal of Geophysics,53(9):2144–2154 (in Chinese).

陈伯舫. 1974. 渤海西岸的电导率异常[J]. 地球物理学报,17(3):169–172. Chen P F. 1974. Conductivity anomaly in west coast of Po Hai (渤海)[J]. Acta Geophysica Sinica,17(3):169–172 (in Chinese). 丁鉴海,余素荣,肖武军. 2003. 地磁“低点位移”现象与昆仑山口西8.1级地震[J]. 西北地震学报,25(1):16–21. Ding J H,Yu S R,Xiao W J. 2003. Geomagnetic low-point displacement phenomena and west to Kunlun mountain pass MS8.1 earthquake[J]. China Earthquake Engineering Journal,25(1):16–21 (in Chinese).

丁鉴海,刘杰,余素荣,肖武军. 2004. 地磁日变化异常与强震的关系[J]. 地震学报,26(增刊):79–87. Ding J H,Liu J,Yu S R,Xiao W J. 2004. Geomagnetic diurnal-variation anomalies and their relation to strong earthquakes[J]. Acta Seismologica Sinica,26(S1):79–87 (in Chinese).

冯志生,梅卫萍,张苏平,杜斌,居海华,杨从杰,张秀霞. 2005. FHD磁力仪Z分量分钟值日变化空间相关性的初步应用[J]. 华南地震,25(3):1–7. doi: 10.3969/j.issn.1001-8662.2005.03.001 Feng Z S,Mei W P,Zhang S P,Du B,Ju H H,Yang C J,Zhang X X. 2005. Preliminary application of the daily-variation spatial correlation method of vertical component’s minutely value of FHD magnetometer[J]. South China Journal of Seismology,25(3):1–7 (in Chinese).

乐贵明,王家龙. 2004. 太阳黑子相对数最强周期的小波分析[J]. 地球物理学报,47(5):743–746. doi: 10.3321/j.issn:0001-5733.2004.05.002 Le G M,Wang J L. 2004. Wavelet analysis of the periods with relatively most sunspot numbers[J]. Chinese Journal of Geophysics,47(5):743–746 (in Chinese).

王庆玺,欧阳小龙. 2001. 利用地磁场总强度预测地震三要素初探[J]. 西北地震学报,23(2):131–136. Wang Q X,Ouyang X L. 2001. A preliminary study on prediction of epicenter,magnitude and original time by using geomagnetic total intensity[J]. Northwestern Seismological Journal,23(2):131–136 (in Chinese).

王亚丽,吴迎燕,卢军,余素荣,黎明晓. 2009. 中国大陆地区地磁场Z分量日变化相位的空间分布特征研究[J]. 地球物理学报,52(4):1033–1040. doi: 10.3969/j.issn.0001-5733.2009.04.020 Wang Y L,Wu Y Y,Lu J,Yu S R,Li M X. 2009. Spatial distribution characteristics of geomagnetic Z component phase variation in Chinese mainland[J]. Chinese Journal of Geophysics,52(4):1033–1040 (in Chinese).

徐文耀. 2009. 地磁活动指数的过去、现在和未来[J]. 地球物理学进展,24(3):830–841. doi: 10.3969/j.issn.1004-2903.2009.03.002 Xu W Y. 2009. Yesterday,today and tomorrow of geomagnetic indices[J]. Progress in Geophysics,24(3):830–841 (in Chinese).

叶式辉. 1978. 天体的磁场[M]. 北京:科学出版社:10−100. Ye S H. 1978. Celestial Magnetic Field[M]. Beijing:China Science Publishing & Media Ltd (CSPM):10−100 (in Chinese).

袁桂平,李鸿宇,张贵霞,潘颖. 2018. 地磁垂直分量Z日变幅逐日比及其与磁暴和地震的关系[J]. 地震,38(1):139–146. doi: 10.3969/j.issn.1000-3274.2018.01.013 Yuan G P,Li H Y,Zhang G X,Pan Y. 2018. Daily variation ratio of geomagnetic Z component and its relationship with magnetic storms and earthquakes[J]. Earthquake,38(1):139–146 (in Chinese).

张永忠,康国发. 1995. 中国低纬地区地磁场Z分量日变特征[J]. 地震地磁观测与研究,16(2):19–23. Zhang Y Z,Kang G F. 1995. Daily variation characteristic of Z component of geomagnetic field at low latitudes of China[J]. Seismological and Geomagnetic Observation and Research,16(2):19–23 (in Chinese).

赵旭东,何宇飞,李琪,刘晓灿. 2022. 基于中国地磁台网数据的太阳静日期间地磁场Z分量日变化幅度分析[J]. 地球物理学报,65(10):3728–3742. doi: 10.6038/cjg2022P0628 Zhao X D,He Y F,Li Q,Liu X C. 2022. Analysis of the geomagnetic component Z daily variation amplitude based on the Geomagnetic Network of China during solar quiet days[J]. Chinese Journal of Geophysics,65(10):3728–3742 (in Chinese).

下载:

下载: