Relationship between regional seismic activity and strong earthquake based on the region-time-length algorithm

-

摘要: 基于区域-时间-长度(RTL)算法,本文以汶川MS8.0、 于田MS7.3、 芦山MS7.0、 鲁甸MS6.5及景谷MS6.6地震为例, 对强震前地震活动异常空间分布与发震地点的关系进行分析, 并根据新提出的物理参数区域-时间-长度的面积分IRTL探索区域地震活动水平与地震发生时间的关系. 结果显示:3次MS≥7.0强震前均检测到地震活动平静, 2次MS>6.0地震前均检测到地震活动增强, 这些地震活动平静和增强异常主要分布在震中及其附近潜在发震断裂带及周边, 异常范围和异常程度随时间由小到大再到小. MS≥7.0强震前, 地震活动平静主体区的IRTL曲线在震前1—3年从零值下降至低谷后回升,低谷点与地震发生的时间间隔为9—18个月; 鲁甸MS6.5和景谷MS6.6地震前, IRTL曲线分别在震前1年和1.8年由低值开始上升, 达到峰值后回落, 峰值点与地震发生的时间间隔分别为3个月和9个月. 本文结果表明, 地震活动平静的IRTL低谷点和地震活动增强的IRTL峰值点对地震发生可能有一定的指示意义.

-

关键词:

- 区域-时间-长度(RTL)算法 /

- RTL面积分 /

- 地震活动性

Abstract: Taking Wenchuan MS8.0, Yutian MS7.3, Lushan MS7.0, Ludian MS6.5 and Jinggu MS6.6 earthquakes as examples, the relationship between spatial anomaly distribution of seismic activities and earthquakes occurrence location was analyzed based on the region-time-length (RTL) algorithm. And the relationship between regional seismic activity and earthquake occurrence time based on the new physical parameter IRTL which was the surface integral in respect to region-time-length was explored. The results show that seismic quie-scence was detected prior to the three strong earthquakes with MS≥7.0, and an enhancement of seismic activity was detected before the two MS>6.0 earthquakes. Spatial anomalies of the above seismic quiescence and enhancement were mainly distributed in the potential causative fault and its surrounding areas near the epicenters. The range and degree of anomalies chronologically changed from small to large, and then to small again. During 1--3 years prior to the earthquakes with MS≥7.0, IRTL decreased from the zero value; and when falling to the lowest value, it rebounded. The time length from the lowest point of IRTL curve to the earthquake occurrence was 9--18 months. Before the Ludian MS6.5 and Jinggu MS6.6 earthquakes, IRTL curve began to increase from the lowest point 1 year and 1.8 years separately, and then reduced after reaching the peak point. The time length from the peak points of IRTL curve to the earthquakes occurrence were three and nine months for the Ludian and Jinggu earthquakes, respectively. Therefore it is deduced that the lowest point of IRTL curve in the stage of seismic quiescence and the peak point of IRTL curve in the stage of enhanced activity may be indicators of earthquake occurrence. -

引言

利用地震活动图像演化研究强震孕育过程已取得一些成果,在不同孕震阶段,地震活动图像典型的演化过程是: 背景空区—增强活动(包括低b值现象)—地震条带(含前兆震群)—地震平静—主震(Gutenberg,Richter,1944; Aki,1965; Mogi,1979; 张国民等,2005; 闻学泽等,2013; Gardonio et al,2015; Hong et al,2015; Ishibe et al,2015). 但在地震危险性分析中,对空区和条带的识别及其变化特征分析存在不确定性,而区域-时间-长度(region-time-length,简写为RTL)算法(Sobolev,Tyupkin,1997)可以定量分析地震活动水平随时间的变化.

基于RTL算法的研究结果显示: 在堪察加地区MS>7.0、 阪神MS7.2、 根室半岛MW6.8、 土耳其MW7.4和汶川MS8.0等强震前1.5—3.5年均检测到地震活动平静,持续时间约为1—2.5年(Sobolev,Tyupkin,1999; Huang,Sobolev,2001; Huang et al, 2001,2002; Chen,Wu,2006; Huang,2008); 在1994—2004年发生在意大利(不包括第勒尼安海)的66%的ML4.0—4.9地震和全部ML≥5.0地震前均检测到地震活动平静或增强(Gentili,2010). 蒋海昆等(2004a,b)以及梅秀苹和刘小凤(2013)根据改进的RTL算法,对我国华北、 甘肃及邻近地区发生的MS≥5.0地震进行回顾性检验的结果表明,大多数地震震前0.5—3年均检测到地震活动平静或增强,持续时间为0.5—2.5年.

综上可知,在已知震中和发震时间的前提下,RTL算法可以有效地研究目标点的地震活动平静或增强的异常现象,并在许多震例分析中取得较好效果,但在地震发生危险性实践中却应用不多. 在未知震中和发震时间的情况下,尚不能根据基于RTL算法所得到的地震活动异常空间分布有效地判定异常区和区域地震活动水平,究其原因,一方面是对地震活动异常空间分布和异常演化特征的认识不够,另一方面是缺少定量衡量区域地震活动总体水平的物理参数. 这样,地震活动异常空间分布与地震发生时间的定量关系也难以建立. 鉴于此,本文将利用RTL算法着重分析2008年汶川MS8.0、 于田MS7.3,2013年芦山MS7.0和2014年鲁甸MS6.5、 景谷MS6.6地震,即3次MS≥7.0和2次MS>6.0强震前的地震活动异常空间分布及其演化特征,并根据新提出的物理参数RTL面积分IRTL(刘月等, 2016a,b)来研究区域地震活动水平与地震发生时间和地点的关系.

1. 理论与资料

1.1 RTL算法

RTL算法由Sobolev和Tyupkin(1997)提出,该算法以地震目录为研究资料,定量检测地震活动偏离背景水平的异常程度. 对于研究点(x,y)在t时刻与背景水平的偏差程度可用VRTL表示. 该值定义为震中距、 时间以及破裂尺度减去背景值后分别除以各自标准差的乘积,其表达式为

其中,R(x,y,t)为t时刻之前发生的地震与研究点(x,y)的震中距函数,T(x,y,t)为时间函数,L(x,y,t)为破裂尺度函数,其表达式分别为

式中: ri为第i次地震与研究点(x,y)之间的距离; r0为特征距离; ti和li分别为第i次地震的发震时间和破裂尺度; t0为特征时间; Rbk(x,y,t),Tbk(x,y,t)和Lbk(x,y,t)分别为震中距、 时间和破裂尺度的背景值,可分别由式(2)右边第一项的均方根得到; 地震破裂尺度li可由下式得到(郭增建,秦保燕,1991):

式中,Mi为第i次地震的震级.

对震级、 距离、 时间及深度,引入约束如下:

式中,Mmin通常取最小完备性震级,di为第i次地震的震源深度,d0为截止震源深度. 满足以上约束条件的地震次数记为n. 理论上讲,距离点(x,y)越远,与t时刻的时间间隔越长,破裂尺度越小的地震对研究点(x,y,t)的影响越小; 距离点(x,y)越近,与t时刻的时间间隔越短,破裂尺度越大的地震对研究点(x,y,t)的影响则越大.

VRTL(x,y,t)<0表示t时刻的地震活动水平低于t时刻之前的背景水平,表明地震活动平静; VRTL(x,y,t)>0表示t时刻的地震活动水平高于t时刻之前的背景水平,表明地震活动增强. 实际分析中为了排除正常扰动,通常将VRTL(x,y,t)<-1视为地震活动平静,VRTL(x,y,t)>1视为地震活动性增强.

1.2 RTL面积分IRTL

在衡量地震活动空间异常方面,Huang等(2002)和Huang(2008)提出了参数Q,该参数是空间区域任一扫描点在目标研究点(震中)地震活动平静时段的VRTL平均值,可以定量衡量在震中的地震活动平静时段内研究区地震活动平静的分布情况. 震例分析时,先根据震中的VRTL值随时间的变化确定地震活动平静时段[tA,tB],假设在该时间段内有m个计算数据,将任一扫描点在该时段m个数据的均值记为Q. 计算参数Q时,需已知研究点的地震活动平静时间范围,在震中和发震时间未知的情况下,其应用受到较大的局限; 另外,该参数只反映了[tA,tB]时段内的平均值,不能体现地震活动平静随时间的动态变化.

RTL面积分IRTL是VRTL与异常区面积的乘积(刘月等, 2016a,b),该参数不受震中位置和发震时间的限制,可综合反映区域地震活动水平随时间的变化,其表达式为

计算过程中VRTL的选取参照实际分析时VRTL阈值的选取. IRTL值与空间统计区的选取直接相关,空间范围的选取则要根据震前研究区的VRTL空间分布随时间的演化结果来确定. 选定空间范围后,再根据式(5)计算IRTL随时间的变化.

1.3 资料及处理方法

本文所用的地震震例及其相关参数详见表 1. 在地震活动性研究中,地震目录中余震的删除和震级完整性分析尤为重要. 本文使用扩散链法(李闽峰,2002)剔除余震. 该方法通过链式扩散删除余震,在Reasenberg(1985)方法的基础上,根据我国震例主震与最大余震间距离拟合得到不同震级的余震空间分布范围,时间范围选取参照K-K法(Keilis-Borok et al,1980). 删除余震后,以最大曲率法(Ogata et al,1991)和拟合度分别为90%和95%的拟合度检测法(Wiemer,Wyss,2000; 蒋长胜,吴忠良,2011)定量计算区域地震最小完整性震级MC及其随时间的变化.

表 1 本文所用的地震震例及其相关参数Table 1. Earthquake cases and their related parameters used in this study序号 发震时间年-月-日 发震地点 北纬/° 东经/° MS Mmin r0/km 1 2008-03-21 于田 35.80 81.43 7.3 3.0—3.5 75—155 2 2008-05-12 汶川 30.95 103.40 8.0 1.5—2.3 40—100 3 2013-04-20 芦山 30.30 103.00 7.0 1.5—2.3 40—70 4 2014-08-03 鲁甸 27.11 103.33 6.5 2.0—2.3 40—70 5 2014-10-07 景谷 23.40 100.50 6.6 2.0—2.3 40—70 参考已有的震例分析过程(蒋海昆等, 2004a,b; Huang,2008),在满足一定时空范围内所研究的主震震级最大的前提下,本文选取震前6年或更长时间的地震目录分析地震活动性. 令特征时间t0为12个月,滑移步长为10天,截止深度d0为50 km,震级下限Mmin≥MC. 为保证计算结果的可靠性,令参与计算的地震次数n≥20,特征半径以Δr0=10 km为变化量,对每个震例进行多次计算. 结果表明,一定范围内参数的改变,只会造成VRTL和IRTL值的不同,但不会改变二者随时间的变化趋势,因此不影响对异常的判断.

2. 震例分析

本文所有研究震例均以网格形式进行空间扫描,扫描点以0.25°N×0.25°E滑移; 特征时间t0为12个月; 滑移步长为10天; 震级下限Mmin参照表 1中的数据,震级上限小于主震震级. 由于本文旨在通过震例分析,为今后开展全时空扫描奠定基础,所以规定: 资料获得性较好的地区,特征半径r0=50 km; 资料获得性较差的地区,r0=75 km.

2.1 2008年汶川MS8.0地震

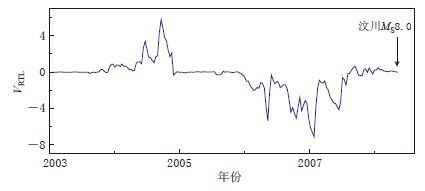

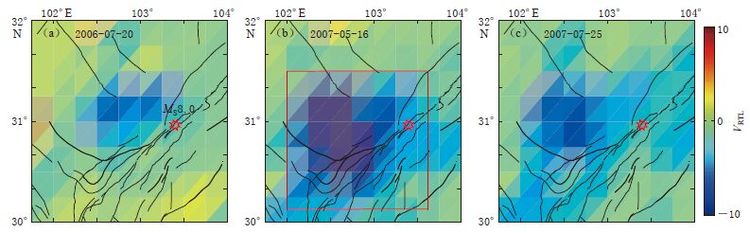

2008年5月12日汶川MS8.0地震发生在龙门山推覆构造带上(徐锡伟等,2013). 从中期异常的角度,Huang(2008)利用RTL算法,使用2001年1月1日至发震前一天的地震目录分析了震前的地震活动性变化,结果显示2006—2007年检测到地震活动平静. 本文使用相同时段的地震目录,令r0=50 km,也检测到地震活动平静,如图 1所示. 图 2给出了汶川地震前VRTL空间分布随时间的演化过程,限于篇幅,本文仅列出可反映地震活动变化过程的图像. 可以看出: 震前两年左右,在龙门山后山断裂带以西的理县、 黑水一带检测到小范围地震活动平静(图 2a); 随着时间的推移,异常范围和异常程度不断增强,至发震前1年,在鲜水河断裂带与龙门山断裂带交汇处以及龙门山断裂带南段检测到大范围地震活动平静(图 2b红色框区域); 之后,随着发震时间的临近,异常范围缩小,异常程度减弱.

根据研究区VRTL空间分布随时间的演化图像,只能定性观察地震活动变化. 为了定量检验区域地震活动平静水平,根据式(5)计算图 2b红色框区域内IRTL随时间的变化,令计算阈值VRTL<-1. 由于异常范围和异常程度在图 2b中达到最大,故根据此时的结果选择统计区,并把该区域看作汶川地震前地震活动平静的主体区.

图 3给出了汶川地震前地震活动平静异常区(图 2b红色框)内IRTL随时间的变化. 可以看出: 2003年初至2005年底,IRTL值在低值附近波动; 2006年后IRTL值开始下降,于2007年5月降至谷底,此时IRTL=-1.81×105 km2; 之后迅速回升至较低水平,地震发生. 该过程反映了区域地震活动水平从2006年开始不断下降,震前1年地震活动平静的异常程度达到最高,之后逐渐向背景水平恢复的过程. 从IRTL曲线出现低谷至汶川地震发生的时间近1年,作为中期前兆异常,IRTL较好地“指示”了汶川地震的发生.

2.2 2008年于田MS7.3地震

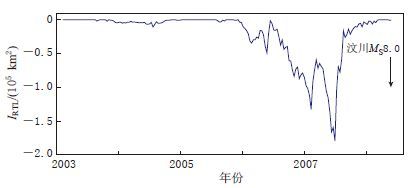

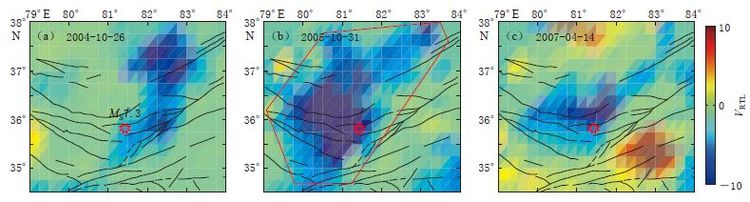

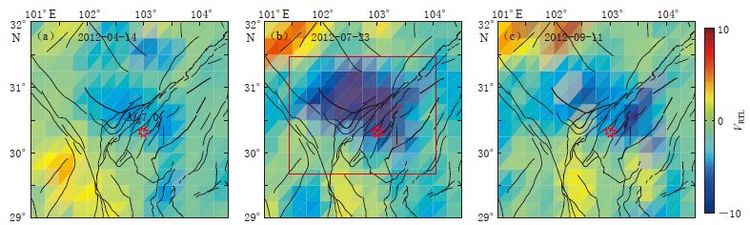

2008年3月21日新疆于田MS7.3地震发生在西昆仑地震带康西瓦断裂与阿尔金断裂带的交汇区域(徐锡伟等,2011; 刘博研等,2015). 本文使用2001年1月1日—2008年3月20日的地震目录,令特征半径r0=75 km,得到于田地震前VRTL空间分布随时间的演化过程,如图 4所示. 可以看出: 2004年10月,在震中东北方向检测到地震活动平静,主要分布在阿尔金断裂带西端; 随着时间的推移,异常由东向西发展,异常范围和异常程度不断增强; 至2005年10月底,即震前两年半,在康西瓦断裂带东端和龙木错—郭扎错断裂带附近检测到大范围地震活动平静(图 4b红色框区域); 之后,异常程度逐渐减弱,异常范围于震前一年缩小至震中附近.

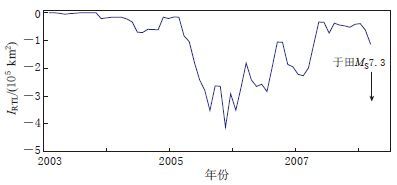

震前VRTL空间分布随时间的变化显示,2005年10月31日(图 4b),地震活动平静范围和异常程度达到最大,图中红色框区域可看作地震活动平静异常区. 为了定量分析震前区域地震活动水平,根据式(5)计算了该区域IRTL随时间的变化,如图 5所示. 可以看出: 2003年初至2004年上半年,IRTL值在较低水平波动; 2004年下半年至2004年底检测到-105 km2<IRTL<0,这与2004年下半年(图 4a)小范围的地震活动平静相对应; 之后,IRTL值出现短时间的回升; 从2005年2月该值开始不断下降,至2005年10月降至谷底,IRTL=-4.19×105 km2; 此后,虽出现较大幅度的波动,但总体仍呈上升趋势,并于2007年下半年接近背景水平. 从IRTL曲线出现低谷至于田地震发生的时间间隔为18个月.

2.3 2013年芦山MS7.0地震

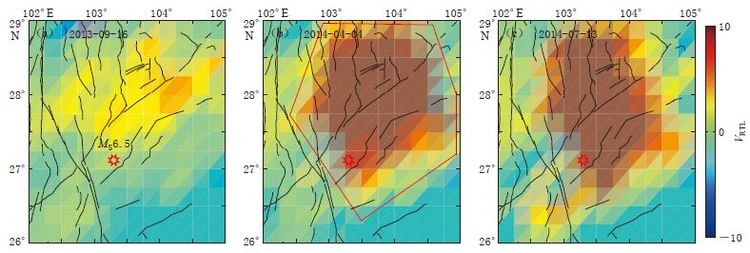

2013年4月20日芦山MS7.0地震发生在龙门山南段前山断裂以东的构造变形带内,该地震发生时间与汶川地震仅相隔近5年,地震震中与汶川地震起始破裂点相距约85 km(徐锡伟等,2011),在一定程度上受到汶川地震的影响(单斌等,2013). 为了分析在汶川地震导致地震活动增强的背景下芦山地震前的地震活动性变化,本文使用2009年1月1日—2013年4月19日的地震目录,令特征半径r0=50 km,得到芦山地震前VRTL空间分布随时间的演化过程,如图 6所示. 可以看出,芦山地震前也检测到地震活动平静. 震前两年在龙门山断裂带南段检测到了地震活动平静,VRTL值与背景水平的偏离程度较低(图 6a); 随着时间的推移,异常范围不断扩大,异常程度增强,至2012年7月,西至龙门山断裂带与鲜水河断裂带交汇区,北至汶川—茂县断裂以西的黑水一带(图 6b红色框区域)均检测到异常; 随着发震时间的临近,异常范围减小,异常程度减弱. 与前面地震类似,震前地震活动平静异常区面积和异常程度呈现由小变大再变小的过程.

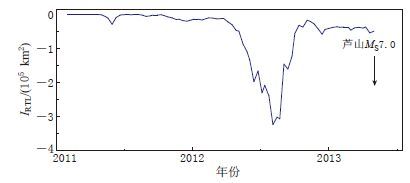

2012年7月23日的异常范围和异常程度几乎最大(图 6b红色框区域),将此时的地震活动平静区看作异常主体区,计算该区域IRTL随时间的变化,如图 7所示. 可以看出: 2011年初至2012年3月初,IRTL值在零值附近波动; 从2012年3月底IRTL值开始下降,至2012年7月降至谷底,IRTL=-3.21×105 km2; 之后向背景水平回升,9个月后发生芦山地震. 与前面震例类似,震前IRTL值不断下降,达到谷底后回升,数月后发生了芦山地震.

以上MS≥7.0强震前均检测到地震活动平静,且VRTL空间分布和IRTL随时间的演化过程均相同,下面将研究MS>6.0地震前的地震活动性变化.

2.4 2014年鲁甸MS6.5地震

2014年8月3日鲁甸MS6.5地震发生在青藏高原东缘与华南地块相互作用的边界变形带上,位于小江断裂带东侧的NE向昭通—莲峰断裂带内(李永华等,2014; 徐锡伟等,2014). 该地区地震活动较为活跃,近十年来周边发生了一系列MS≥5.0地震,如2003年云南鲁甸MS5.0,MS5.1地震,2012年云南彝良MS5.6,MS5.7地震以及2014年云南永善MS5.3地震等. 本文使用2008年1月1日—2014年8月2日的地震目录,令特征半径r0=50 km,得到鲁甸地震前VRTL空间分布随时间的演化过程,如图 8所示. 可以看出: 震前1年左右,在震中北侧的大凉山次级地块(闻学泽等,2013)内开始检测到地震活动增强,VRTL值约为3; 随着时间的推移,异常范围和VRTL值不断增大,至2014年4月达到顶峰,在马边构造带与昭通—莲峰构造带围成的区域内检测到地震活动增强; 至2014年7月,莲峰断裂东段异常减弱,其它地区地震活动增强现象较之前变化不大. 总体来讲,地震活动增强现象主要分布在大凉山次级地块,2013年8月—2014年4月异常程度不断增加,2014年5月后略有减弱.

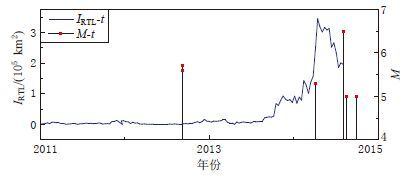

2014年4月4日的地震活动增强区(图 8b红色框区域)可看作异常主体区. 图 9给出了该区域内IRTL随时间的变化及M-t图. 可以看出: 2011年初至2013年7月,IRTL值在背景水平波动; 从2013年8月IRTL值开始不断增大,意味着该区域地震活动不断增强,在此过程中发生了2014年4月5日永善MS5.3地震; 2014年5月上旬IRTL值达到峰值,IRTL=3.45×105 km2; 之后回落,峰值后3个月发生鲁甸地震. 发震时IRTL值处于下降过程中,但数值仍较大,表明该地区的地震活动仍比较活跃.

2.5 2014年景谷MS6.6地震

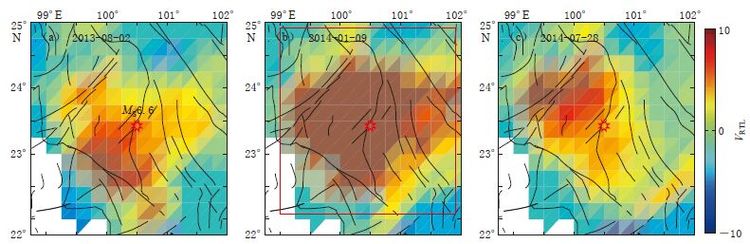

2014年10月7日景谷MS6.6地震发生在澜沧江断裂以东的思茅—普洱地震带与该断裂带以西的耿马—澜沧地震带之间,距思茅—普洱地震带较近(李永华等,2014; 徐锡伟等,2014). 本文使用2008年1月1日—2014年10月10日的地震目录,令特征半径r0=50 km,得到景谷地震前 VRTL空间分布随时间的演化过程,如图 10所示. 空间地震活动增强异常以震中为中心,集中在(22.5°N—24.5°N,99°E—102°E)范围内. 震前14个月,异常主要分布在震中西南的耿马—澜沧地震带(图 10a); 随着时间的推移,异常范围不断增大,异常程度增加; 至2014年初,以震中为中心,在耿马—澜沧地震带和思茅—普洱地震带检测到大范围地震活动增强; 之后,震中以东的异常逐渐减弱甚至消失,异常主要集中在震中西北100 km范围内. 景谷地震前地震活动增强的空间异常范围和异常程度由小变大再变小,该特征与鲁甸地震发震前类似.

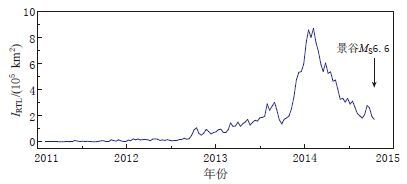

2014年初(图 10b),地震活动增强的异常范围几乎达到最大,可将该区域看作异常主体区. 图 11给出了该区域内IRTL随时间的变化. 可以看出: 2011年年初—2012年年底,地震活动在背景水平波动; 2013年之后,IRTL值不断上升,表明该区域地震活动水平不断增强; 2014年1月中旬,IRTL值达到峰值,此时IRTL=8.85×105 km2; 之后,区域地震活动水平向背景水平回落,峰值与景谷地震发生的时间间隔为9个月. 与图 10观察到的现象相比,IRTL更加定量直观地反映了区域地震活动水平的变化情况.

3. 讨论与结论

本文分别以汶川MS8.0、 于田MS7.3、 芦山MS7.0、 鲁甸MS6.5及景谷MS6.6地震为例,基于RTL算法分析了强震前地震活动空间演化与发震地点的关系,并根据新提出的物理参数RTL面积分IRTL探索区域地震活动水平与地震发生时间的关系.

汶川MS8.0、 于田MS7.3和芦山MS7.0等3次MS≥7.0强震前均检测到地震活动平静,鲁甸MS6.5和景谷MS6.6地震前均检测到地震活动增强,这些地震活动平静或增强异常主要分布在震中及附近的潜在发震断裂带及周边,随着时间的推移,异常范围和异常程度均从小变大再变小. MS≥7.0强震前,地震活动平静异常主体区的IRTL值于震前1—3年从零值开始下降,至谷底后回升,即震前1—3年开始检测到地震活动平静; 之后异常程度不断增强,当IRTL值降至谷底时,区域地震活动平静异常程度最高; IRTL值出现谷底至地震发生的时间间隔为9—18个月. 鲁甸MS6.5和景谷MS6.6地震前,地震活动增强异常区的IRTL值分别于震前1年和1.8年由低值开始上升,达到峰值后回落,峰值出现时间与地震发生时间的间隔分别为3个月和9个月.

综上可知,地震活动平静的IRTL低谷点和地震活动增强的IRTL峰值点对地震发生可能有一定的指示意义. 但不同地区的发震震级与异常程度(IRTL值)之间似乎不存在相关性,这说明震级、 发震时间与地震活动异常的关系还受到研究区介质性质、 断层几何形状和孕震动力学条件等因素的影响. 在日后研究中,我们将结合研究区的地球物理条件,进一步探索地震活动异常与地震震级和发生时间的关系.

田勤俭、 闻学泽、 蒋海昆、 李闽峰研究员和李文巧助理研究员为本文提供了指导,蒋长胜研究员提供了区域震级完整性计算程序,文中使用的地震目录引自中国地震台网中心,部分计算是由中国科学院超级计算中心完成,审稿专家对本文提出了宝贵的修改意见和建议,作者在此一并表示感谢.

-

表 1 本文所用的地震震例及其相关参数

Table 1 Earthquake cases and their related parameters used in this study

序号 发震时间年-月-日 发震地点 北纬/° 东经/° MS Mmin r0/km 1 2008-03-21 于田 35.80 81.43 7.3 3.0—3.5 75—155 2 2008-05-12 汶川 30.95 103.40 8.0 1.5—2.3 40—100 3 2013-04-20 芦山 30.30 103.00 7.0 1.5—2.3 40—70 4 2014-08-03 鲁甸 27.11 103.33 6.5 2.0—2.3 40—70 5 2014-10-07 景谷 23.40 100.50 6.6 2.0—2.3 40—70 -

李闽峰.2002.震害预测快速服务平台的模型与方法及一些相关理论的研究[D].北京: 中国地震局地球物理研究所:87-118 Li M F.2002.Study on Models & Approaches and Some Associated Theories of Rapid Internet Service of Earthquake Loss Estimation[D].Beijing: Institute of Geophysics, China Earthquake Administration:87-118

刘月, 吕晓健, 田勤俭.2016a.动性分析及区域地震活动水平参数IRTL的应用[J].地学前缘(待发表) Liu Y,Lü X J, Tian Q J.2016a.Seismicity changes prior to the MS7.0 Lushan earthquake and the application of regional seismic activity parameter IRTL[J].Earth Science Frontiers(in press)

刘月, 田勤俭, 吕晓健, 邵志刚, 李文巧.2016b.鲁甸MS6.5级地震前地震活动性分析及川滇东边界中部未来地震危险性研究[J].地球物理学报(待发表). Liu Y, Tian Q J, Lü X J, Shao Z G, Li W Q.2016b.Analysis of the seismicity changes prior to the MS6.5 Ludian earthquake and study on the potential strong-earthquake risk for the middle part of eastern boundary of Sichuan-Yunnan[J]Chinese Journal of Geophysics(in press)

-

期刊类型引用(3)

1. 宋程,张永仙,夏彩韵,孙路强. 文安和古冶2次M_S5.1地震活动特征对比. 华北地震科学. 2024(03): 83-90 .  百度学术

百度学术

2. 孙丽娜,陈婷,王晓山,金学申. 河北地区中强震前异常演化特征分析. 地震. 2019(02): 147-158 .  百度学术

百度学术

3. 刘月,邵志刚. 2014年云南景谷M_S6.6地震前地震活动变化分析. 地震地质. 2016(04): 1070-1081 .  百度学术

百度学术

其他类型引用(0)

下载:

下载: