Restudy of the variation of vP/vS before and after the Wenchuan earthquake

-

摘要: 收集整理了四川省地震台网1990—2012年产出的地震直达波震相数据, 利用单台多震和达法对2008年汶川MS8.0地震前后四川地区的波速比变化特征进行了分析研究(共筛选出13个数据量较为丰富、 连续性较好的台站). 结果显示: 其中位于龙门山断裂中北段西侧的4个台站, 震前出现长达7年左右的中长期波速比低值异常; 其它9个台站的波速比震前变化基本稳定. 震前波速比出现异常的4个台站的分布与汶川MS8.0地震孕震区范围大体一致, 从而为研究汶川MS8.0地震前是否存在地壳介质特性的时间变化过程, 提供了有力的判定依据.

-

关键词:

- 2008年汶川MS8.0地震 /

- 波速比 /

- 单台多震和达法 /

- 地壳介质特性

Abstract: Based on the seismic phase data recorded by Sichuan Digital Network from 1990 to 2012, this paper analyzes the variation of wave velocity ratio vP/vS before and after the 2008 Wenchuan MS8.0 earthquake by using Wadati method of single station and multi-earthquake. We carefully winnow the date and select 13 stations with relatively abundant and continuous data. The results show that the wave velocity ratio obviously decreased at four stations before the Wenchuan earthquake in the western side of middle-northern Longmenshan fault, which lasts for almost seven years; while the ratio did not show abnormal varaiton at the other nine stations. The position of the four stations with anomalous wave velocity ratio are consistent with Wenchuan earthquake seismogenic zone, providing sufficient evidence for whether the temporal variation process of crustal media characteristics exists before the Wenchuan earthquake. -

引言

2008年5月12日汶川MS8.0地震发生后,为研究汶川地震前后波速比和视速度时间变化特征,王林瑛等(2011)曾以龙门山断裂及其附近地区的地震震相报告提供的数据为基础,利用单震多台和达法研究了龙门山断裂及其附近地区的波速比和视速度在汶川地震前的低值异常过程. 研究表明,汶川地震前,在龙门山断裂及其附近地区虽然存在波速比的低值异常,但异常幅度并不显著;然而,其视速度的低值异常过程显著,且异常持续时间长达3—4年左右(王林瑛等,2011). 该研究采用的单震多台和达法由于会受到单次地震使用台站分布的影响,存在较大范围数据的平均效应,局部范围的异常可能会受到压制和减弱. 另外,上述研究仅限于龙门山断裂及其附近地区,没有利用整个四川省及邻区地震震相数据,无法进行龙门山断裂附近与外围地区波速比变化特点的对比研究. 因此,对余震区附近与外围地区波速比变化特征的差异性研究受到限制,难以给出汶川地震余震区附近台站出现的波速比异常是否唯一与汶川地震的发生具有密切关联性的证据.

为此,本文首先收集了四川省地震局2001—2012年数字地震台网产出的地震直达波震相数据,对汶川地震前后四川省波速比的变化特征再次进行了系统的研究分析. 考虑到汶川地震为MS8.0巨大地震,震前波速比的异常过程有可能达到数年甚至10年以上,仅2001年1月—2012年6月的数据可能无法全面反映巨大地震前地壳介质特性整体异常变化的全过程. 因此,又进一步补充搜集和整理了1990年1月—2000年12月四川省地震台网的模拟数字地震仪台网记录的震相数据,将地震震相数据从2001年向前扩展至1990年,研究数据总计时间长达22年. 其中含有122 811次地震事件,891 430对直达波震相数据,且获取的地震震相数据连续性很好.

1. 单台多震波速比vP/vS计算方法和使用资料

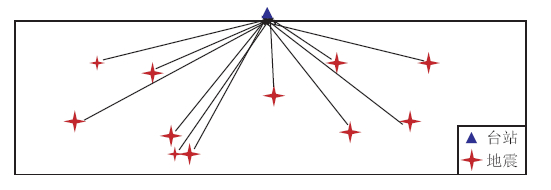

单台多震和达法计算得到的是多次地震事件由单台记录的平均波速比 (图1),表征多次地震发生时段内,由多个震源至某个台站直达波穿透路径范围内的平均波速比.

本研究采用的计算方法为单台多震和达法,该方法由日本地震学家和达清夫1928年提出. 在假定震源区到地表介质为理想均匀弹性的条件下,纵波速度vP和横波速度vS与介质泊松比σ、 弹性模量E、 介质密度ρ之间的关系为(李善邦,1981)

由式(3)可见,vP/vS为介质的泊松比σ的函数,主要反映的是地壳中上层介质泊松比的变化. P波和S波的速度则与介质的泊松比σ、 弹性模量E和介质密度ρ密切相关.

根据P波走时与P波、 S波到时差的线性关系得到vP/vS波速比值如下:

线性相关系数R为

计算误差γ为

式中,tPi为P波走时,tSi为S波走时,Δti=tSi-tPi,n为每次地震到时数据的个数,δt′Pi=(tPi-t0)-Δti/(vP/vS-1)(冯德益,1981).

单台多震和达法计算结果的可能影响因素为: ① 每组参与计算的地震空间位置可能不稳定;② 单次地震发震时刻的误差不同. 因此在地震时空分布相对均匀和稳定、 每次参与计算的数据量基本相同的情况下,其计算结果的可靠性和稳定性较高.

四川地区是地震发生较为频繁的地区,积累了大量的数据,为我们的研究筛选出质量较高的数据提供了保障.为了使研究结果可靠,针对单台多震法计算波速比的特点,本文采用以下参数作为约束条件:

1) 地震数据个数N=80 (1个滑动),即采用80次地震为一组数据得到一个波速比值.

2) Δt≤20 s,即最大的震中距范围为168 km.

3) 排除每组数据中离差偏大的震相数据.

4) 相关系数R≥0.95,误差估计γ≤0.05,删除线性拟合较差的数据.

5) 选择震级ML≥2.7,主要考虑小地震测定精度可能会较差,容易在时间空间上形成小的丛集,所以选择定位精度较好的地震参与计算.

2. 波速比异常计算结果

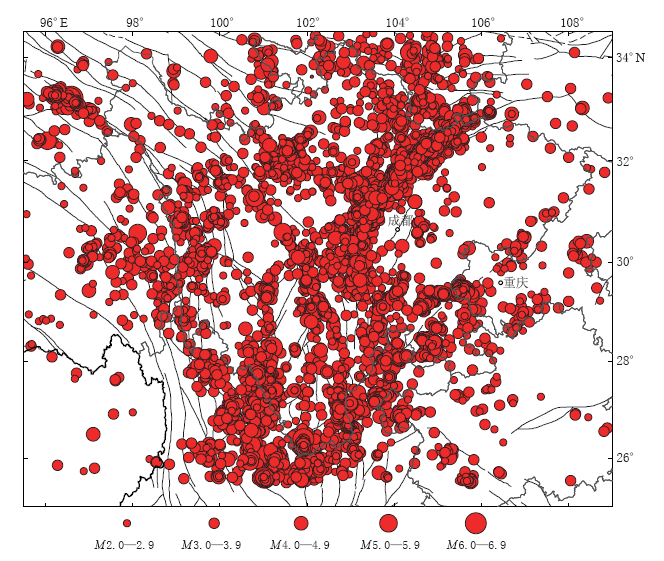

四川省地震台网运行可分为1990—2000年四川省模拟数字化地震记录的运行时段和2001—2012年数字地震仪地震记录的运行时段.图2为四川省及其邻区1990年1月—2012年6月地震震中的空间分布图.

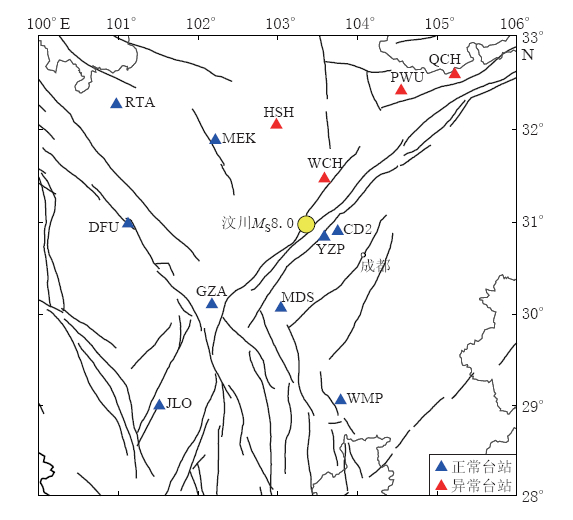

经过对四川省数字地震台网2001—2012年数据分析,从中对比和筛选出13个数据丰富且连续性好的地震台站.图3给出了这13个地震台的空间分布.

考虑到台网运行环境和分析判读震相精度的一致性,首先分析了四川省数字地震台网中上述13个地震台站2001年1月—2012年6月的地震震相数据,结果表明其中9个台站的波速比在汶川地震之前基本稳定,另外4个台站的波速比在汶川地震之前出现低值异常,且已持续7年左右.为提高分析结果的连续性和可靠性,又补充整理了1990年1月—2000年12月四川省地震台网的模拟数字化台网记录的震相数据,重点对波速比出现异常的4个台站进行分析.

青川(QCH)、 平武(PWU)、 汶川(WCH)和黑水(HSH)等4个台站为汶川地震前波速比出现低值异常过程的台站. 图4给出了这4个台站1990年1月—2012年6月波速比随时间的变化曲线,其中由于数据质量问题平武台使用 的数据时间为1995年1月—2012年6月.

![]() 图 4 汶川(WCH),青川(QCH),黑水(HSH)和平武(PWU)台波速比随时间的变化曲线图中数字表示相应时间段内的波速比平均值.灰色竖线为计算误差,蓝色曲线为波速比结果,红色曲线为10个点平均滑动结果,黑色实线为平均值,虚线为标准差Figure 4. Variation of vP/vS with time for the stations WCH,QCH,HSH,and PWU The numbers in the fig.denote the average vP/vS ratios at corresponding time intervals.Grey vertical bars denote error bars of vP/vS ratio,blue curve denotes vP/vS value,red curve denotes moving average ratio over 10 points,black solid line denotes average vP/vS ratio,dashed line denotes the standard deviation

图 4 汶川(WCH),青川(QCH),黑水(HSH)和平武(PWU)台波速比随时间的变化曲线图中数字表示相应时间段内的波速比平均值.灰色竖线为计算误差,蓝色曲线为波速比结果,红色曲线为10个点平均滑动结果,黑色实线为平均值,虚线为标准差Figure 4. Variation of vP/vS with time for the stations WCH,QCH,HSH,and PWU The numbers in the fig.denote the average vP/vS ratios at corresponding time intervals.Grey vertical bars denote error bars of vP/vS ratio,blue curve denotes vP/vS value,red curve denotes moving average ratio over 10 points,black solid line denotes average vP/vS ratio,dashed line denotes the standard deviation图中波速比稳定段—低值异常段平均值结果显示,这4个台站的波速比随时间变化的形态基本一致,从2000年开始波速比出现降低,低值持续了大概7年时间;但在临震前波速比的变化特征不明显,其原因可能是由于选取80次地震作为一组计算结果,从时间上不足以分辨波速比的变化;如果改为40次地震或者30次地震作为一组数据,临震前即可看到波速比的恢复形态. 由于资料原因,本研究重点分析波速比稳定且持续时间长的低值异常.

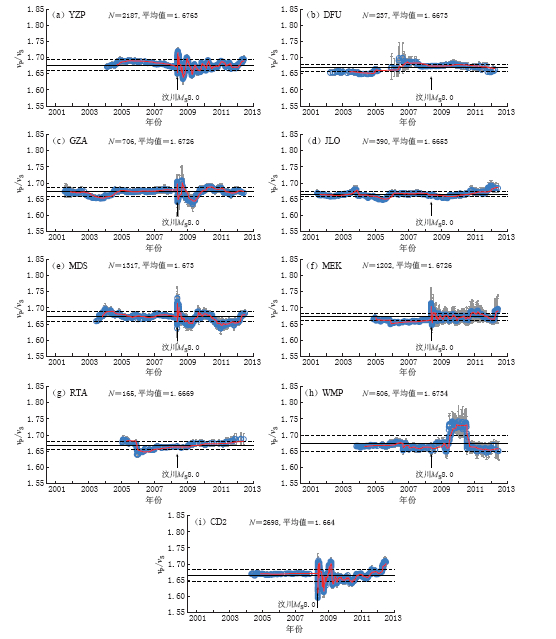

油榨坪(YZP)、 道孚(DFU)、 姑咱(GZA)、 九龙(JLO)、 蒙顶山(MDS)、 马尔康(MEK)、 壤塘(RTA)、 五马坪(WMP)和成都(CD2)等9个台站波速比在汶川地震前变化基本平稳. 图5给出了上述9个台站2001年1月—2012年6月波速比随时间的变化曲线.

![]() 图 5 油榨坪(YZP)、道孚(DFU)、姑咱(GZA)、九龙(JLO)、蒙顶山(MDS)、马尔康(MEK)、壤塘(RTA)、五马坪(WMP)和成都(CD2)等台2001年1月-2012年6月单台波速比随时间的变化曲线灰色竖线为计算误差,蓝色曲线为波速比结果,红色曲线为10个点平均滑动结果,黑色实线为平均值,虚线为标准差Figure 5. Variation of vP/vS with time for the stations YZP,DFU,GZA,JLO,MDS,MEK,RTA,WMP and CD2from January of 2001 to Juneof 2012 Grey vertical bars denote error bars of vP/vS ratio,blue curve denotes vP/vS value,red curve denotes moving average ratio over 10 points,black solid line denotes average vP/vS ratio,dashed line denotes the standard deviation

图 5 油榨坪(YZP)、道孚(DFU)、姑咱(GZA)、九龙(JLO)、蒙顶山(MDS)、马尔康(MEK)、壤塘(RTA)、五马坪(WMP)和成都(CD2)等台2001年1月-2012年6月单台波速比随时间的变化曲线灰色竖线为计算误差,蓝色曲线为波速比结果,红色曲线为10个点平均滑动结果,黑色实线为平均值,虚线为标准差Figure 5. Variation of vP/vS with time for the stations YZP,DFU,GZA,JLO,MDS,MEK,RTA,WMP and CD2from January of 2001 to Juneof 2012 Grey vertical bars denote error bars of vP/vS ratio,blue curve denotes vP/vS value,red curve denotes moving average ratio over 10 points,black solid line denotes average vP/vS ratio,dashed line denotes the standard deviation采用单台多震和达法研究结果表明,沿龙门山断裂带汶川、 青川、 黑水和平武等4个地震台的波速比出现明显的正常—降低—维持长期低值—发震的阶段性异常变化过程. 汶川MS8.0地震发生后,上述4个台站的波速比伴随着余震活动强度的逐渐衰减快速恢复到震前的背景水平. 分布在鲜水河断裂带、 龙门山断裂带南段、 安宁河—则木河断裂带以及图5所示的9个台站,汶川地震前后的波速比变化基本平稳.

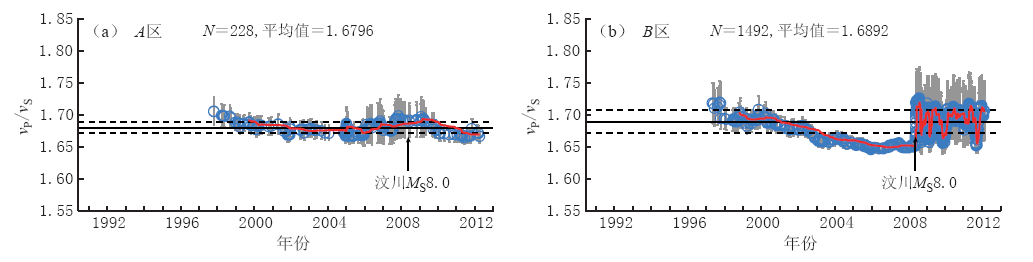

下面以黑水台为例对不同方位波速比进行研究,对异常的主要区域进一步加以判断和分析. 和达法是基于一种平均意义的计算结果,其计算过程中会受到多种因素,诸如计算波速比所使用的地震空间分布、 时间分布等影响,这会造成结果的不稳定性和差异性. 当某个台站出现波速比异常时,如何判断是否与未来强震相关? 能否从波速比异常的方位得到一些信息? 假如波速比低值异常与强震相关,那么出现异常的区域应与强震的孕震区大体一致;相反,在远离孕震区的方位波速比变化则基本稳定. 图6 给出了黑水台不同方位的波速比变化特征的对比分析,将参与计算的地震以图中的直线分为A区和B区.

图7给出了A区和B区波速比随时间的变化. 结果表明,在远离断裂带的A区波速比变化基本稳定,而在断裂带附近区域的B区波速比低值异常显著. 由此证明,波速比的异常很可能与强震的孕震区密切相关.

![]() 图 7 黑水台根据A区(a)和B区(b)地震数据所得到的波速比随时间的变化灰色竖线为计算误差,蓝色曲线为波速比结果,红色曲线为10个点平均滑动结果,黑色实线为平均值,虚线为标准差Figure 7. Variation of vP/vS with time for the station HSHobtained from the data of two subareas A(a) and B(b) Grey vertical bars denote error bars of vP/vS ratio,blue curve denotes vP/vS value,red curve denotes moving average ratio over 10 points,black solid line denotes average vP/vS ratio,dashed line denotes the standard deviation

图 7 黑水台根据A区(a)和B区(b)地震数据所得到的波速比随时间的变化灰色竖线为计算误差,蓝色曲线为波速比结果,红色曲线为10个点平均滑动结果,黑色实线为平均值,虚线为标准差Figure 7. Variation of vP/vS with time for the station HSHobtained from the data of two subareas A(a) and B(b) Grey vertical bars denote error bars of vP/vS ratio,blue curve denotes vP/vS value,red curve denotes moving average ratio over 10 points,black solid line denotes average vP/vS ratio,dashed line denotes the standard deviation3. 分析与讨论

本文利用单台多震和达法对汶川地震 前波速比变化进行了分析,得到以下结论:

1) 通过对四川地区所筛选出的13个台站在汶川地震前后波速比变化特征的对比分析,结果显示其中4个台站出现波速比显著异常,其它9个台站波速比变化稳定. 通过对比波速比变化显著台站和变化稳定台站的空间分布,发现出现波速比异常的区域与孕震区范围大体一致,为确定汶川MS8.0地震前震源区是否存在地壳介质的显著时空变化提供了有利证据.

2) 从本文分析结果看,汶川MS8.0地震在震源区存在明显的波速比中长期异常过程. 汶川MS8.0地震在震源区存在明显的波速比正常稳定变化阶段(2001年以前)和波速比出现波动变化并降低,继而在低值处持续了近7年(2001—2007年)时间,这一现象可以作为汶川MS8.0地震前波速比变化的中长期特征. 这一特征与Nur(1972)、Whitcomb等(1973)、 Scholz等(1973)、 冯德益(1981)、 梅世蓉(1993)等观点比较吻合.

3) 利用单台多震和达法,可以清晰地识别出汶川地震前青川、 平武、 汶川和黑水等台平均波速比出现显著异常变化. 对比单震多台和达法与单台多震和达法可看出,由于单台多震和达法和达曲线拟合的数据样本给定,台站位置固定,地震射线是从多个地震震源到台站下方集中穿透,只要地震分布位置随时间变化基本稳定,便可较好地提高平均波速比的计算精度和空间分辨能力,所携带的多个震源附近至台站下方地壳介质变化的信息也更为丰富和可靠.

单震多台和达法计算结果显示,波速比震前低值变化不显著,其原因一是本研究所采用的地震样本的空间范围仅限于龙门山断裂附近,所使用资料的时间长度有限;二是由于多震多台法选择的地震分布范围很大,包括部分汶川地震南部波速变化很小的地区. 同时由于汶川MS8.0地震的北部震源区很长,不同部位受力方式的差异性导致波速比变化过程差异较大,多台平均计算方法的平均效应可将异常减弱,导致异常的显著性不突出. 由此可见,对于汶川MS8.0巨大地震,利用和达法研究其波速比的时间变化特征,单台和达法由于其影响波速比变化因素相对较少,空间分辨率较高,在波速比异常的识别上,计算结果的可靠性和稳定性明显优于单(多)震多台和达法.根据GPS研究结果,在波速比异常进入中长期和中短期阶段,存在构造块体推挤运动过程加剧的观测事实(中国地震局监测预报司,2009).

本研究是基于大量的震相报告数据进行分析得到的结果,使用的方法成熟且易于实现,能够利用地震台网产出的海量数据进行分析,实现准实时跟踪研究. 其缺点是这一方法受多种因素的制约和影响,诸如地震定位精度、 震相读取误差等.在研究过程中对使用数据进行筛选,尽量排除由于数据质量带来的影响. 但是尽管如此,数据质量存在的问题仍不可完全避免. 对于所得到的结论,仍需利用数字地震学,如重复地震的方法,从实际记录到的波形中找到更为确凿的波速变化证据. 在今后的工作中将采用精确的波形相关技术推进和深化这方面的研究.

-

图 4 汶川(WCH),青川(QCH),黑水(HSH)和平武(PWU)台波速比随时间的变化曲线图中数字表示相应时间段内的波速比平均值.灰色竖线为计算误差,蓝色曲线为波速比结果,红色曲线为10个点平均滑动结果,黑色实线为平均值,虚线为标准差

Figure 4. Variation of vP/vS with time for the stations WCH,QCH,HSH,and PWU The numbers in the fig.denote the average vP/vS ratios at corresponding time intervals.Grey vertical bars denote error bars of vP/vS ratio,blue curve denotes vP/vS value,red curve denotes moving average ratio over 10 points,black solid line denotes average vP/vS ratio,dashed line denotes the standard deviation

图 5 油榨坪(YZP)、道孚(DFU)、姑咱(GZA)、九龙(JLO)、蒙顶山(MDS)、马尔康(MEK)、壤塘(RTA)、五马坪(WMP)和成都(CD2)等台2001年1月-2012年6月单台波速比随时间的变化曲线灰色竖线为计算误差,蓝色曲线为波速比结果,红色曲线为10个点平均滑动结果,黑色实线为平均值,虚线为标准差

Figure 5. Variation of vP/vS with time for the stations YZP,DFU,GZA,JLO,MDS,MEK,RTA,WMP and CD2from January of 2001 to Juneof 2012 Grey vertical bars denote error bars of vP/vS ratio,blue curve denotes vP/vS value,red curve denotes moving average ratio over 10 points,black solid line denotes average vP/vS ratio,dashed line denotes the standard deviation

图 7 黑水台根据A区(a)和B区(b)地震数据所得到的波速比随时间的变化灰色竖线为计算误差,蓝色曲线为波速比结果,红色曲线为10个点平均滑动结果,黑色实线为平均值,虚线为标准差

Figure 7. Variation of vP/vS with time for the station HSHobtained from the data of two subareas A(a) and B(b) Grey vertical bars denote error bars of vP/vS ratio,blue curve denotes vP/vS value,red curve denotes moving average ratio over 10 points,black solid line denotes average vP/vS ratio,dashed line denotes the standard deviation

-

冯德益.1981.地震波速异常[M].北京: 地震出版社: 34-37, 55-61. Feng D Y. 1981. Velocity Anomalies of Seismic Waves[M]. Beijing: Seismological Press: 34-37, 55-61 (in Chinese).

李善邦. 1981. 中国地震. 北京: 地震出版社: 522. Li S B. 1981. Earthquake Research in China [M]. Beijing: Seismological Press: 522 (in Chinese).

梅世蓉. 1993. 地震科学研究论文选集: 地震学、 地震前兆与地震预报[M]. 北京: 地震出版社: 175-176. Mei S R. 1993. Earthquake Scientific Researches Thesis Anthology: Seismology, Earthquake Precursor and Earthquake Prediction[M]. Beijing: Seismological Press: 175-176 (in Chinese).

王林瑛, 李艳娥, 李芳, 李广平, 张天中, 鲍淑娴, 苏金蓉. 2011. 汶川地震前后地震波速比和视速度变化特征的研究[J]. 地震学报, 33(1): 1-14. Wang L Y, Li Y E, Li F, Li G P, Zhang T Z, Bao S X, Su J R. 2011. Temporal variation of vP/vS, vP and vS before and after 2008 Wenchuan earthquake[J]. Acta Seismologica Sinica, 33(1): 1-14 (in Chinese).

中国地震局监测预报司. 2009. 汶川8.0级地震科学研究报告[M]. 北京: 地震出版社: 57. Department of Monitoring and Prediction, China Earthquake Administration. 2009. Scientific Research Report on the Wenchuan MS8.0 Earthquake [M]. Beijing: Seismological Press: 57 (in Chinese).

Nur A. 1972. Dilatancy, pore fluids, and premonitory variations of tS/tP travel times[J]. Bull Seismol Soc Am, 62(5): 1217-1222.

Whitcomb J H, Garmany J D, Anderson D L. 1973. Earthquake prediction: Variation of seismic velocities before the San-Fernando earthquake[J]. Science, 180(4086): 632-635.

Scholz C H, Sykes L R, Aggrawal Y P. 1973. Earthquake prediction: A physical basis[J]. Science, 181(4102): 803-809.

-

期刊类型引用(30)

1. 孙强,王鹏,张正帅. 基于正态分布的双差波速比方法研究-以山东长岛震群为例. 震灾防御技术. 2024(01): 119-129 .  百度学术

百度学术

2. 张增换,张博,陈玉鑫,张金鹏. 2023年甘肃积石山6.2级地震前测震学异常特征分析. 地震工程学报. 2024(04): 899-907 .  百度学术

百度学术

3. 帕肉合·卡依提,南芳芳,潘振生. 基于和达法分析2012年新源、和静交界M_S 6.6地震波速比变化特征. 地震地磁观测与研究. 2024(03): 23-30 .  百度学术

百度学术

4. 邢康,贾漯昭,刘晓锋,吴亚锋,孙宗强. 2023年12月18日积石山M_S6.2地震前单台波速比变化特征. 地震地磁观测与研究. 2024(05): 28-33 .  百度学术

百度学术

5. 陈锡晶,刘泽民,陈昊,张波,陈德兴,鲁思凡. 安徽及邻区2013—2022年波速比变化. 华北地震科学. 2024(04): 96-101 .  百度学术

百度学术

6. 陈丽娟,陈学忠,李艳娥. 2021-09-16泸县M_S6.0地震前波速比变化研究. 大地测量与地球动力学. 2023(05): 529-533 .  百度学术

百度学术

7. 李文君,曾宪伟,任雪梅,许英才,朱鹏涛,李自芮,马小军. 吴忠——灵武地区M_S≥5.0地震前波速比变化特征分析. 地震地磁观测与研究. 2022(02): 1-9 .  百度学术

百度学术

8. 陈丽娟,吴绍宇,董蕾,魏红梅. 2013-12-16巴东M_S5.1地震前后波速比异常特征. 大地测量与地球动力学. 2022(10): 1080-1084 .  百度学术

百度学术

9. 张天宇,王光明,刘自凤,黑贺堂. 2022年云南宁蒗5.5级地震前后波速比变化特征. 大地测量与地球动力学. 2022(11): 1156-1160+1183 .  百度学术

百度学术

10. 张天宇,刘自凤. 2022年云南宁蒗M_S 5.5地震序列波速比特征分析. 地震地磁观测与研究. 2022(S1): 450-452 .  百度学术

百度学术

11. 王亚茹,刘晓丹,郭蕾,王妍,周依,王想. 河北涿鹿M_L4.8地震前后单台波速比特征. 华北地震科学. 2021(02): 87-95 .  百度学术

百度学术

12. 郑建常,李冬梅. 基于误差分布的震源区波速比反演及其应用:乳山震群源区介质性质变化研究. 地球物理学报. 2019(05): 1693-1703 .  百度学术

百度学术

13. 王亚茹,宋昭,刘晓丹,郭蕾,王妍,王时,宫猛,王想. 唐山地区波速比变化特征研究. 大地测量与地球动力学. 2019(07): 686-690 .  百度学术

百度学术

14. 宋春燕,邵学钟,马瑾. 汶川M_S8.0地震前后远震PS转换波与P波到时差的变化特征. 地震地质. 2019(03): 726-742 .  百度学术

百度学术

15. LIU Zifeng,YE Beng,CHEN Jia,ZHOU Qingyun,WANG Guangming,PENG Guanling,LI Yongli. Study of the Change in Wave Velocity Ratio before and after Two Strong Earthquakes Using Airgun Source Data. Earthquake Research in China. 2019(02): 305-319 .  必应学术

必应学术

16. 李冬圣,王莉婵,王宁,蔡玲玲,贾炯,李小军. 2012年河北唐山4.8级地震前后波速比变化特征. 华北地震科学. 2019(03): 62-66 .  百度学术

百度学术

17. 刘春,邱玉荣,王莹,呼楠. 2013年甘肃岷县漳县6.6级地震前后波速比变化特征分析. 高原地震. 2019(S1): 1-4 .  百度学术

百度学术

18. 唐明帅,王海涛,魏芸芸,李艳永,王琼,魏斌,苏金波. 接收函数分析中强地震前后地壳泊松比变化在新疆地区的初步应用. 中国地震. 2019(03): 476-487 .  百度学术

百度学术

19. 唐明帅,王海涛,魏芸芸,李艳永,葛粲,王琼,苏金波,魏斌. 2012年新源-和静M_S6.6地震前后地壳介质泊松比变化. 地震地质. 2019(05): 1123-1135 .  百度学术

百度学术

20. 邢康,贾漯昭,程楠,吴亚锋. 九寨沟M_S 7.0地震前单台波速比变化特征. 地震地磁观测与研究. 2018(03): 39-44 .  百度学术

百度学术

21. 刘自凤,张天继,付虹,李智蓉,王光明,赵小艳,余达远. 2018年云南通海5.0级地震前波速比变化特征. 地震研究. 2018(04): 494-502 .  百度学术

百度学术

22. 方禹心,顾强强,荆涛,包秀敏. 基于沈阳台的辽宁省地区波速比变化研究. 防灾减灾学报. 2018(04): 59-62 .  百度学术

百度学术

23. 李艳娥,王林瑛,宋美卿,陈丽娟. 从波速比变化看汶川与芦山地震的孕震过程. 大地测量与地球动力学. 2016(11): 991-997 .  百度学术

百度学术

24. 李丽,宋美琴,吴昊昱,李宏伟. 2010年河津M_S4.8地震前后单台波速比变化特征分析. 地震地磁观测与研究. 2016(01): 8-14 .  百度学术

百度学术

25. 刘文邦,万玉杰,李玮杰. 2016年青海门源6.4级地震前后波速比变化研究. 地震研究. 2016(S1): 49-54+133 .  百度学术

百度学术

26. 赵敏,龙锋,宫悦. 锦屏一级水电站库区蓄水前后波速比变化研究. 四川地震. 2016(02): 22-26 .  百度学术

百度学术

27. Weng Zhaoqiang,Liang Xiangjun,Wu Haoyu,Liu Linfei,Li Li. Study on V_P/ V_S Variation Behavior in the Shanxi Region by the Wadati Single Station and Multi-earthquake Method. Earthquake Research in China. 2015(04): 514-526 .  必应学术

必应学术

28. 翁钊强,梁向军,吴昊昱,刘林飞,李丽. 单台多震和达法研究山西地区的波速比变化特征. 中国地震. 2015(01): 89-100 .  百度学术

百度学术

29. 岳晓媛,武安绪,冯刚,武敏捷,李红,李腊月. 首都圈中强震前波速比时空演化特征研究. 中国地震. 2015(04): 688-697 .  百度学术

百度学术

30. 张洪艳,苗春兰,卢燕红,康建红,张宇. 吉林省前郭5.8级震群前后波速比变化特征. 震灾防御技术. 2015(03): 605-614 .  百度学术

百度学术

其他类型引用(4)

下载:

下载: