Seismic risk assessment of Longling-Lancang fault zone, southwestern Yunnan

-

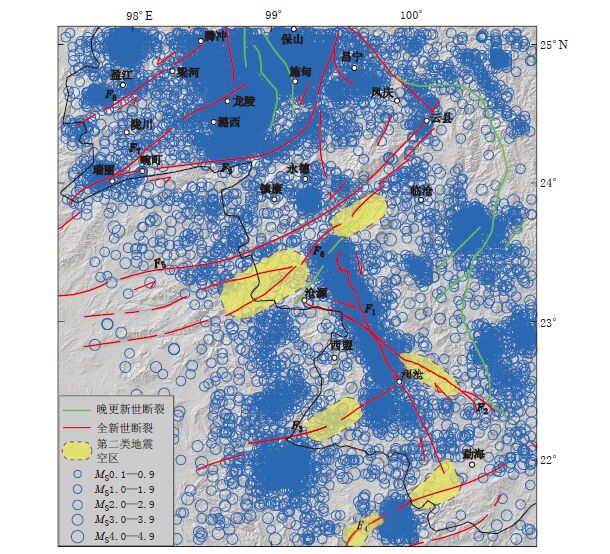

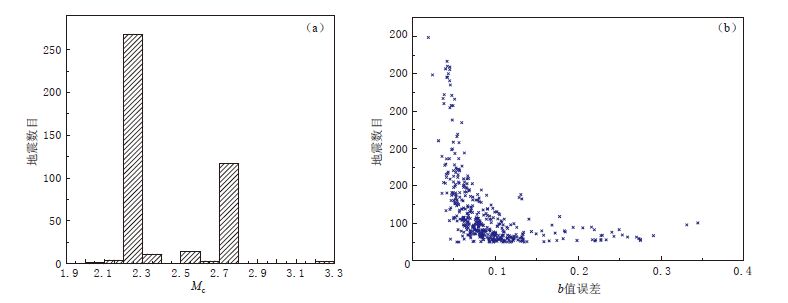

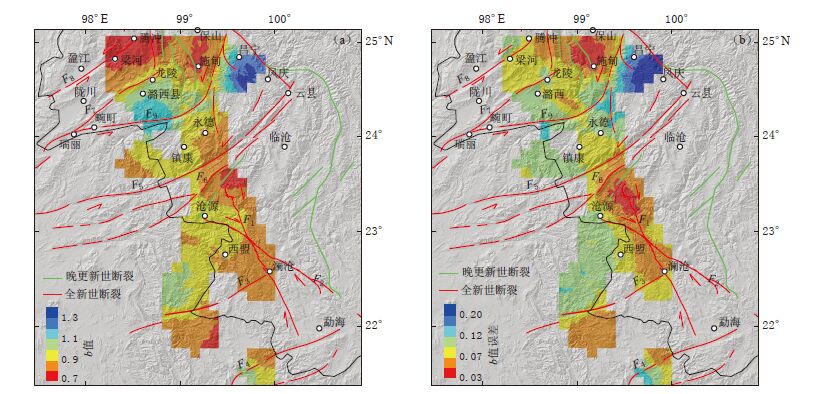

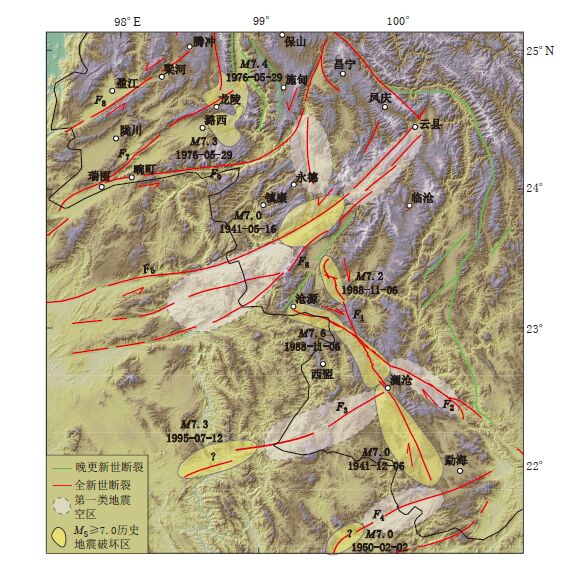

摘要: 龙陵—澜沧新生地震断裂带位于地震活动强烈的滇西南地区, 该地区历史上曾发生多次MS≥7.0大地震, 已知的历史地震破裂几乎覆盖了整条断裂带. 本文首先对滇西南地区主要断裂的最新构造活动特征进行分析; 然后通过该区域地震活动b值图像的空间扫描计算, 圈定出高应力集中区, 并结合历史地震和现今小震的分布情况以及晚第四纪以来断裂的活动强度、 古地震最晚离逝时间等定量参数, 综合分析龙陵—澜沧断裂带的未来大震危险性; 最后基于地震空区理论, 识别该断裂带存在的地震空区. 研究结果表明, 龙陵—澜沧断裂带内的龙陵、 永德、 沧源、 澜沧及孟连断裂中东段在未来10年内均存在发生中强以上地震的危险性, 应引起关注.Abstract: Longling-Lancang fault zone in southwestern Yunnan is an area with strong seismicity. Multi strong earthquakes with MS≥7.0 hit the area and nearly ruptured the whole fault zone during last 100 years. This paper summarized characteristics of recent tectonic activities and calculated b value of the studied area first of all, and then combined with the distribution of historical strong earthquakes and modern small ones, the fault activity since Late Quaternary and elapse time to analyze the potential seismic risk in the future synthetically. Finally, based on the seismic gap theory, the seismic gaps in the fault zone are identified. The results show that the Longling, Yongde, Cangyuan, Lancang along the fault zone and middle-east segment of Menglian fault have a potential of moderate-strong earthquake occurrence in the future ten years.

-

Keywords:

- Longling-Lancang fault zone /

- b value /

- seismic gap /

- seismic risk

-

-

图 1 龙陵—澜沧断裂带地区的主要历史大震、 断裂分布及第一类地震空区识别图 历史地震资料主要参考陈立德和赵维城(1979)、 俞维贤等(1991)、 周瑞琦等(1998)、 M7专项工作组(2012)及 谢虹等(2014)等文献. F1: 汗母坝—澜沧断裂; F2: 黑河断裂; F3: 孟连断裂; F4: 打洛断裂; F5: 南汀河 断裂西支; F6: 南汀河断裂东支; F7: 龙陵—瑞丽断裂; F8: 大盈江断裂; F9: 畹町—安定断裂

Figure 1. Distribution of historical strong earthquakes, tectonic settings and the first type of seismic gaps along Longling-Lancang fault zone Historical earthquakes are referred to Chen and Zhao(1979), Yu et al,(1991), Zhou et al,(1998), Working Group of M7(2012), and Xie et al,(2014). F1: Hanmuba-Lancang fault; F2: Heihe fault; F3: Menglian fault; F4: Daluo fault; F5: Western Nantinghe fault; F6: Eastern Nantinghe fault; F7: Longling-Ruili fault; F8: Dayingjiang fault; F9: Wanding-Anding fault

下载:

下载: