2017年 第39卷 第6期

2017, 39(6): 819-830.

DOI: 10.11939/jass.2017.06.001

摘要:

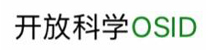

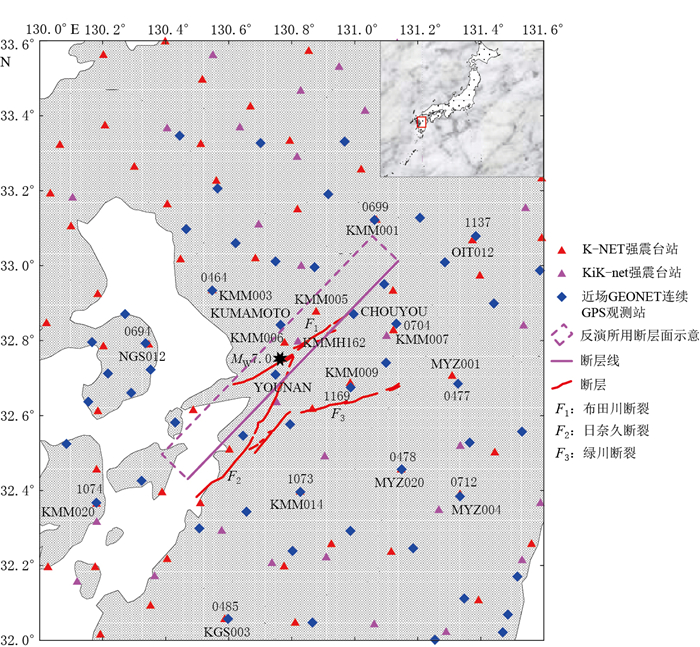

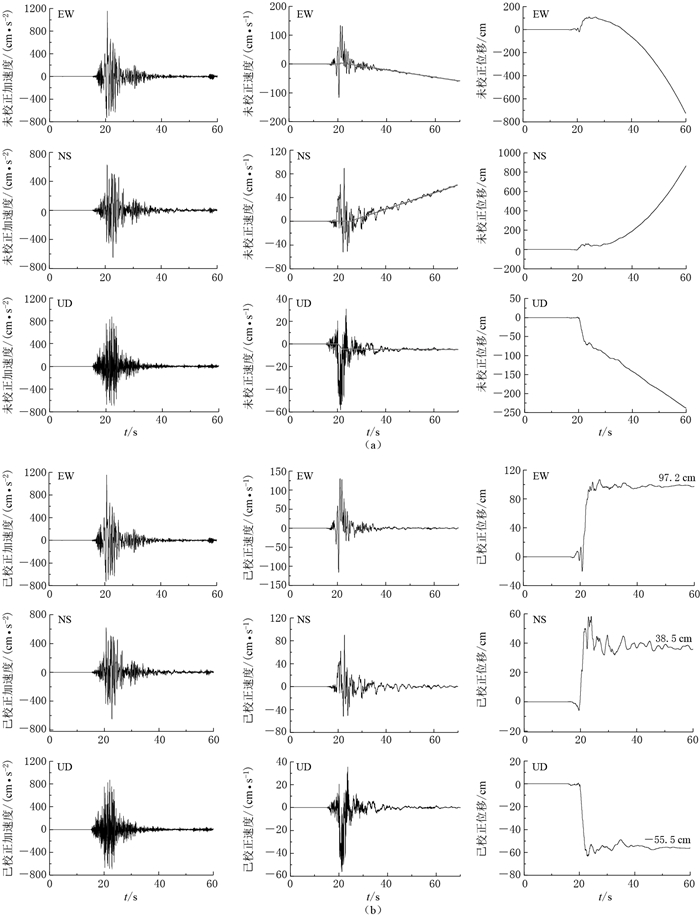

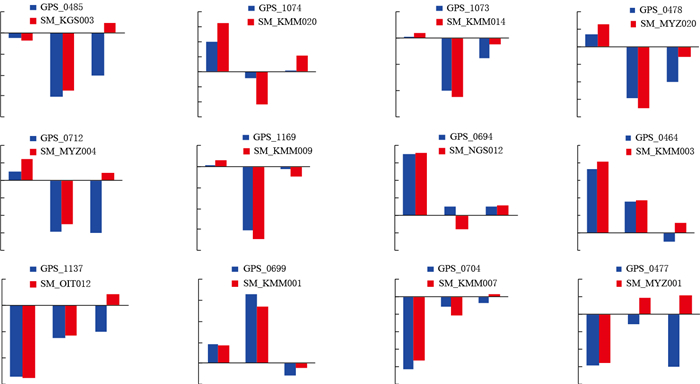

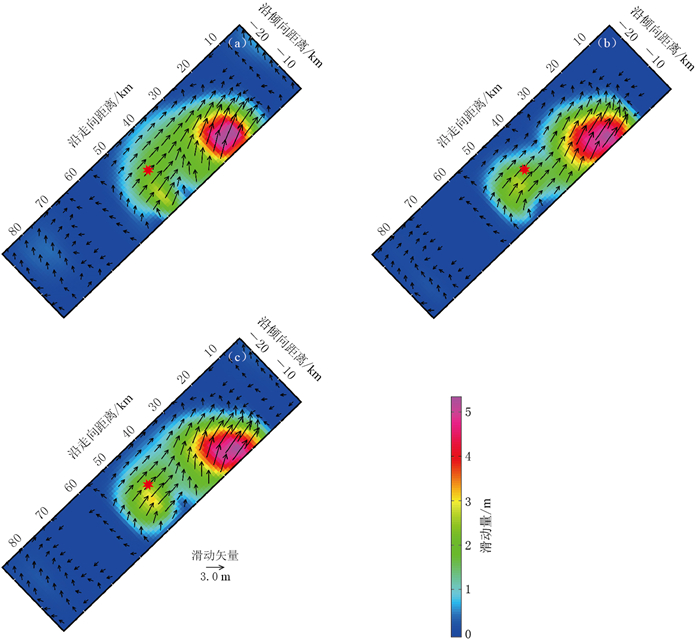

利用2016年4月16日日本熊本MW7.0地震震中周围94个近场强震动台的观测资料和新近改进的强震经验基线校正方法SMBLOC,尝试解算并绘制了一个内陆M7左右走滑型地震的同震位移场全貌,并反演了其震源滑动模型.与日本国土地理院(GSI)公布的该地震57个GPS同震位移结果的比较显示,两种完全不同资料、不同解算方法给出的水平同震位移场的最大幅值均为100 cm左右,均呈右旋走滑为主兼具部分正断分量的震源机制.强震最大水平和垂直永久位移分别为104.5 cm和58.0 cm, 分别出现在震中东北侧的KMMH162台和KMM005台.两种资料单独以及联合反演的震源滑动模型均表明,此次地震为北东侧破裂为主并呈双事件特征,且主要滑动均不在初始破裂点附近, 而是集中于第二次事件周围,即距离初始破裂点东北侧约20 km处的走向长约40 km、倾向宽约20 km的范围内.基于强震和GPS模型所得的最大滑动量分别为5.10 m和5.87 m,量级一致,反演矩震级均为MW7.1左右;主破裂区近地表滑动量比野外调查结果略微偏大,可能与数值效应有关.此外,还利用不同方法得到的解算结果比较了熊本地震特有的12组台间距在3 km以内的GPS-强震台站对各自的三分量同震位移,其结果表明对于M7左右的地震而言,SMBLOC方法解算同震位移时方向和幅值的可靠性下限约为2 cm.

利用2016年4月16日日本熊本MW7.0地震震中周围94个近场强震动台的观测资料和新近改进的强震经验基线校正方法SMBLOC,尝试解算并绘制了一个内陆M7左右走滑型地震的同震位移场全貌,并反演了其震源滑动模型.与日本国土地理院(GSI)公布的该地震57个GPS同震位移结果的比较显示,两种完全不同资料、不同解算方法给出的水平同震位移场的最大幅值均为100 cm左右,均呈右旋走滑为主兼具部分正断分量的震源机制.强震最大水平和垂直永久位移分别为104.5 cm和58.0 cm, 分别出现在震中东北侧的KMMH162台和KMM005台.两种资料单独以及联合反演的震源滑动模型均表明,此次地震为北东侧破裂为主并呈双事件特征,且主要滑动均不在初始破裂点附近, 而是集中于第二次事件周围,即距离初始破裂点东北侧约20 km处的走向长约40 km、倾向宽约20 km的范围内.基于强震和GPS模型所得的最大滑动量分别为5.10 m和5.87 m,量级一致,反演矩震级均为MW7.1左右;主破裂区近地表滑动量比野外调查结果略微偏大,可能与数值效应有关.此外,还利用不同方法得到的解算结果比较了熊本地震特有的12组台间距在3 km以内的GPS-强震台站对各自的三分量同震位移,其结果表明对于M7左右的地震而言,SMBLOC方法解算同震位移时方向和幅值的可靠性下限约为2 cm.

2017, 39(6): 831-847.

DOI: 10.11939/jass.2017.06.002

摘要:

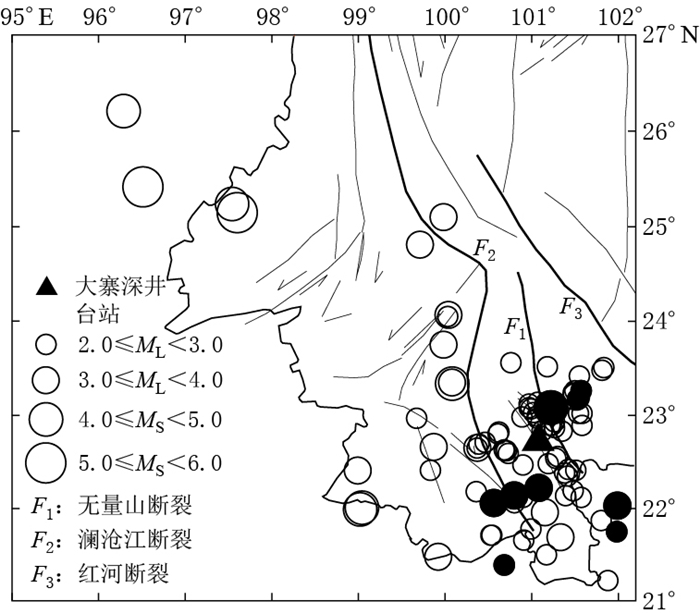

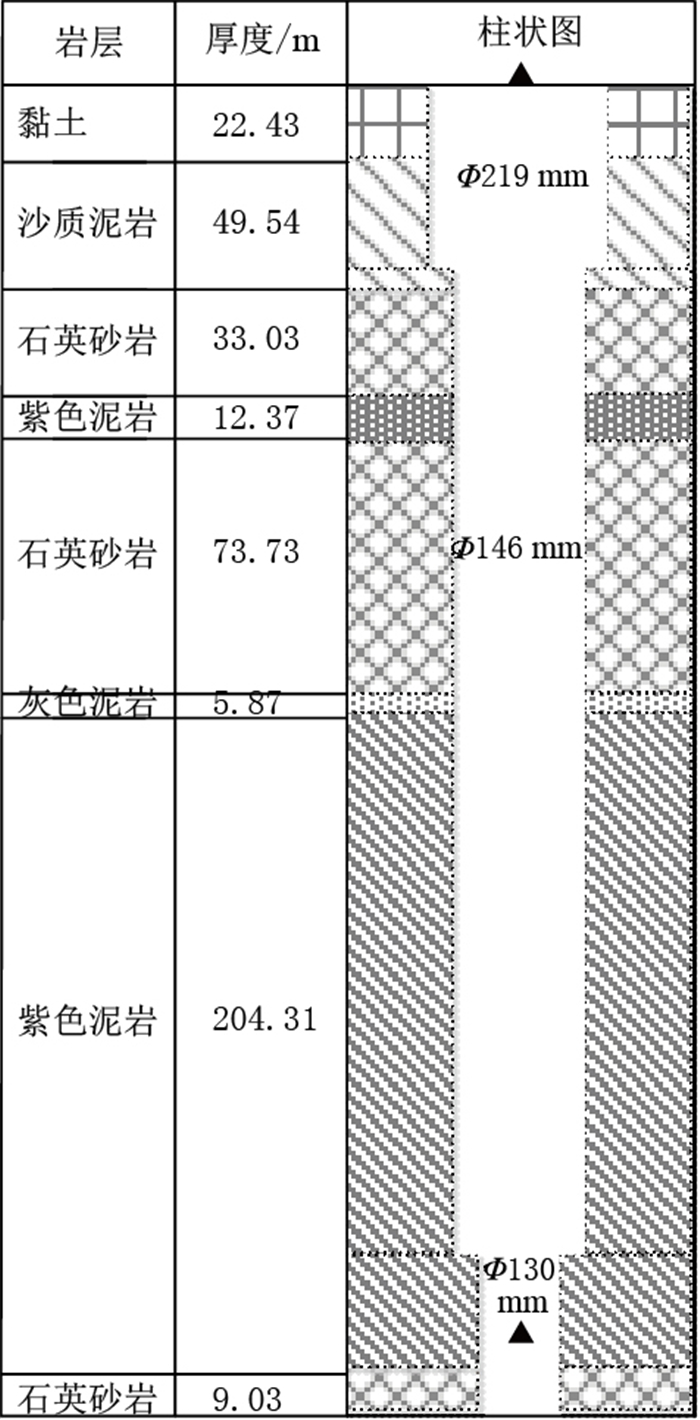

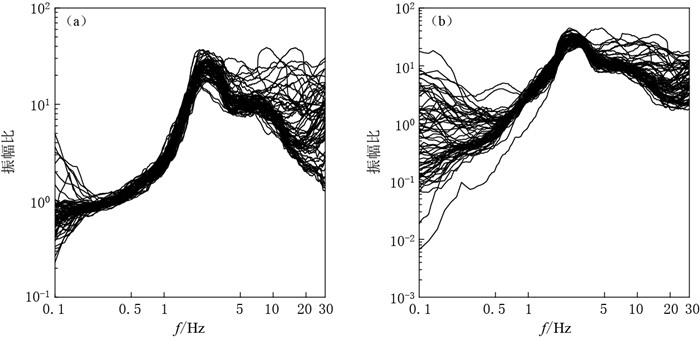

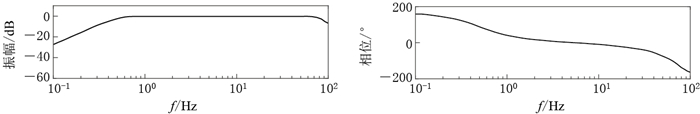

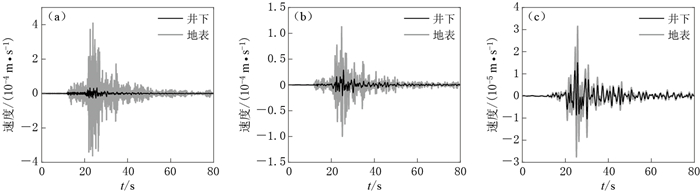

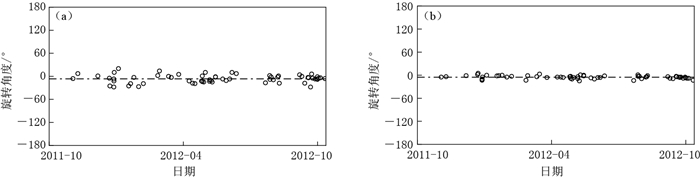

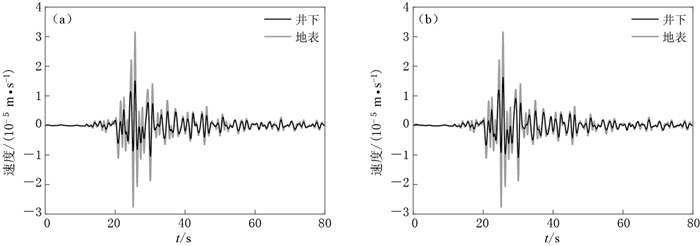

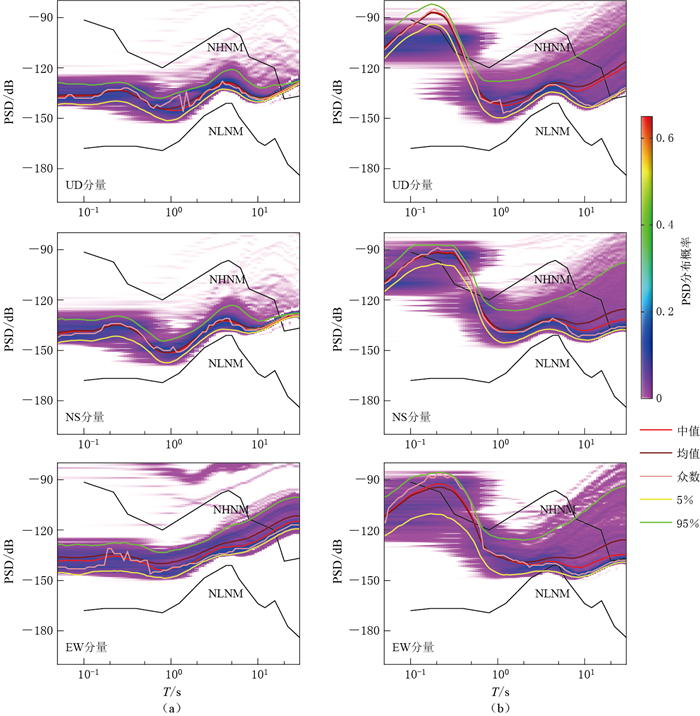

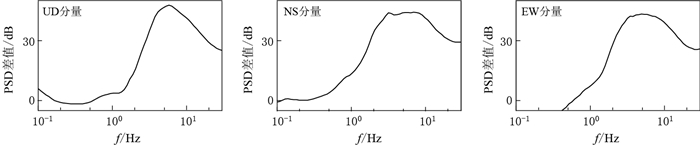

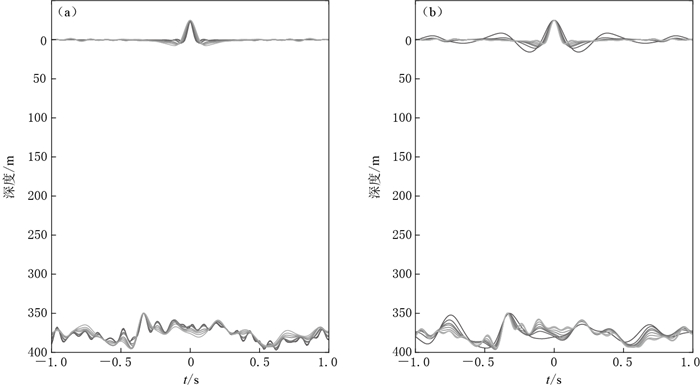

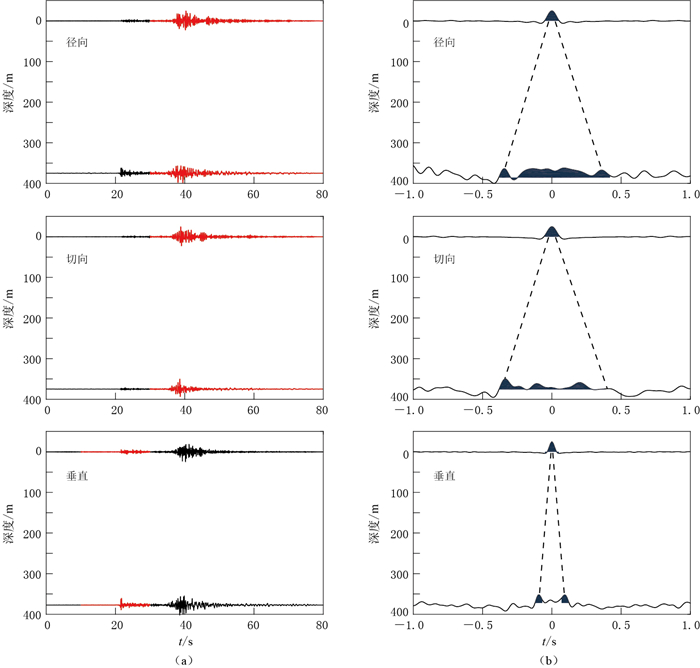

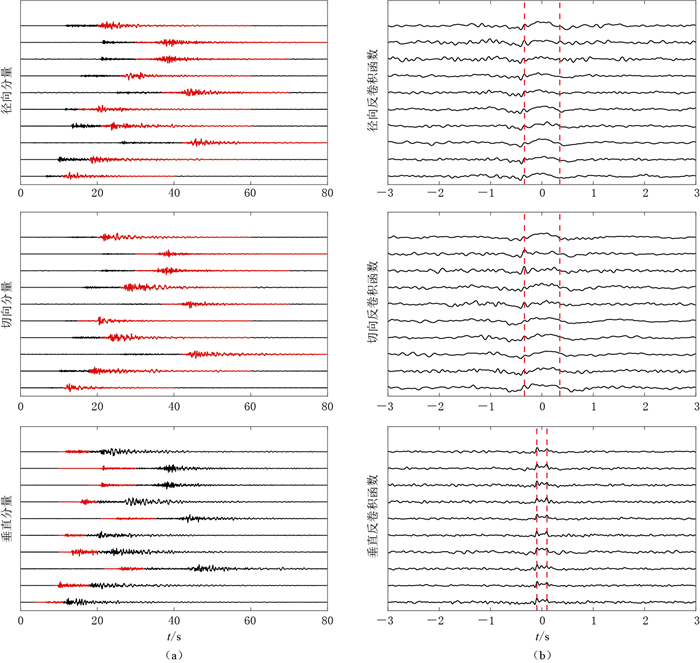

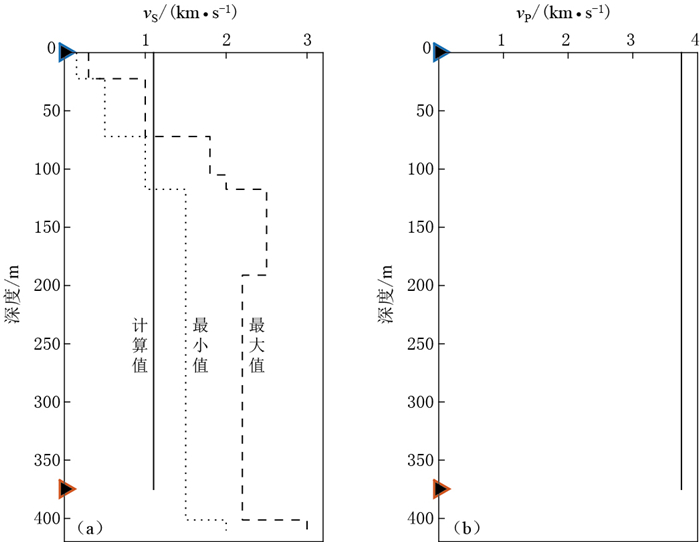

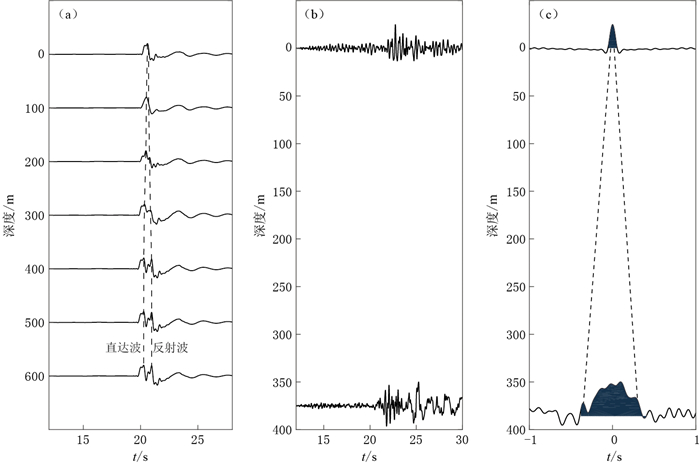

基于2011年建立的云南普洱大寨深井台站,开展了噪声压制及附近波场特征研究.通过计算该台站的噪声功率谱概率密度函数,显示该井下台站对1 Hz以上的高频噪声具有明显的压制效果, 最高能降低40 dB,其降噪能力优于其它井下台阵,推断与该台站附近的场地条件有关.基于地表与井下地震记录的差异,应用正则化反卷积干涉方法进一步研究该台站附近的波场特征.以地表记录为参考,对井下记录进行反卷积,获取两台站之间的格林函数,直接识别出了原始记录上无法区分的上行入射波与下行地表反射波,然后利用两震相的到时差建立了一个浅层地震波速度模型,与理论模拟的结果一致.研究结果表明,相对于地表观测,井下台站在压制噪声和近地表地震波传播特征研究等方面具有很大的优势,同时该研究对其它地区开展深井观测具有参考意义.

基于2011年建立的云南普洱大寨深井台站,开展了噪声压制及附近波场特征研究.通过计算该台站的噪声功率谱概率密度函数,显示该井下台站对1 Hz以上的高频噪声具有明显的压制效果, 最高能降低40 dB,其降噪能力优于其它井下台阵,推断与该台站附近的场地条件有关.基于地表与井下地震记录的差异,应用正则化反卷积干涉方法进一步研究该台站附近的波场特征.以地表记录为参考,对井下记录进行反卷积,获取两台站之间的格林函数,直接识别出了原始记录上无法区分的上行入射波与下行地表反射波,然后利用两震相的到时差建立了一个浅层地震波速度模型,与理论模拟的结果一致.研究结果表明,相对于地表观测,井下台站在压制噪声和近地表地震波传播特征研究等方面具有很大的优势,同时该研究对其它地区开展深井观测具有参考意义.

2017, 39(6): 848-859.

DOI: 10.11939/jass.2017.06.003

摘要:

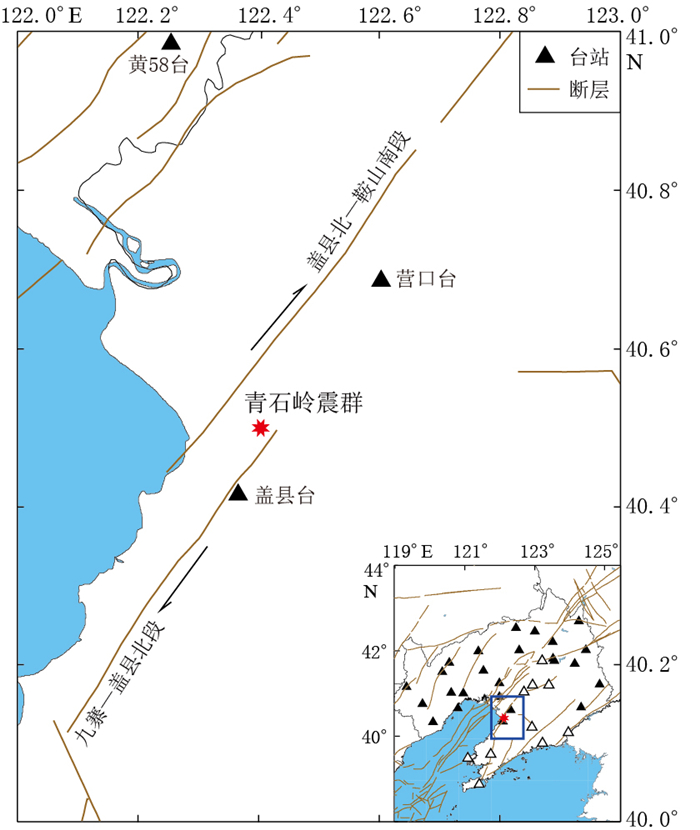

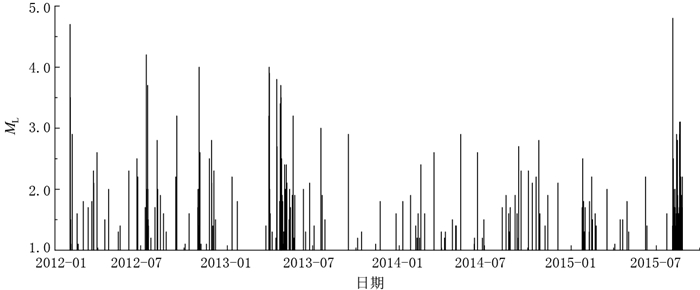

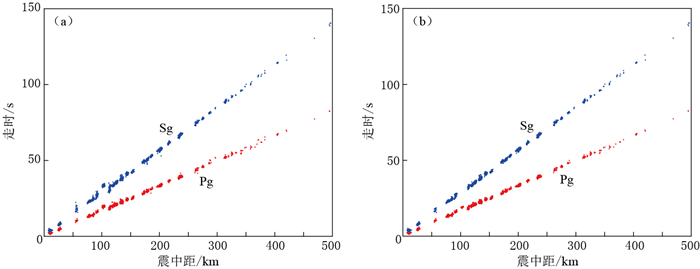

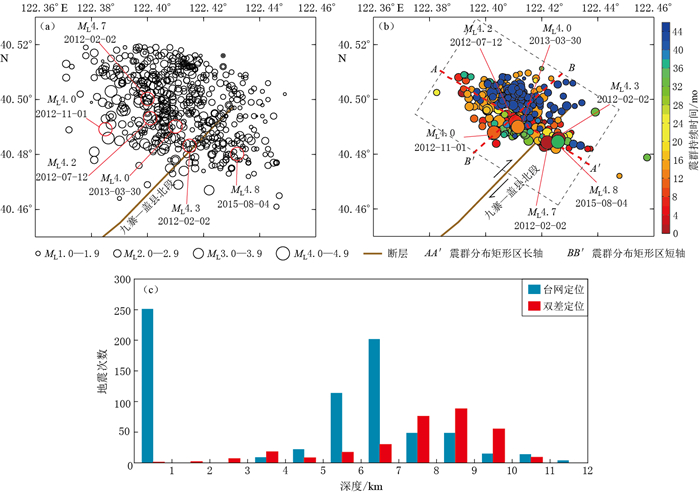

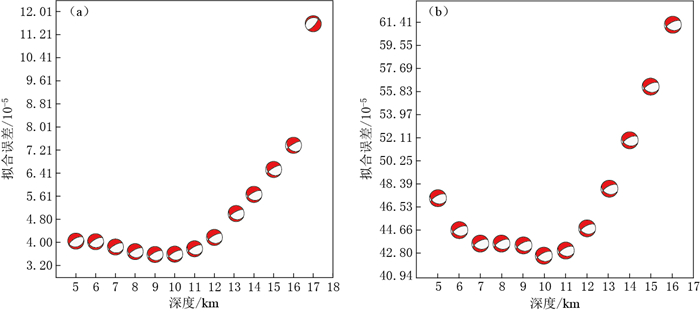

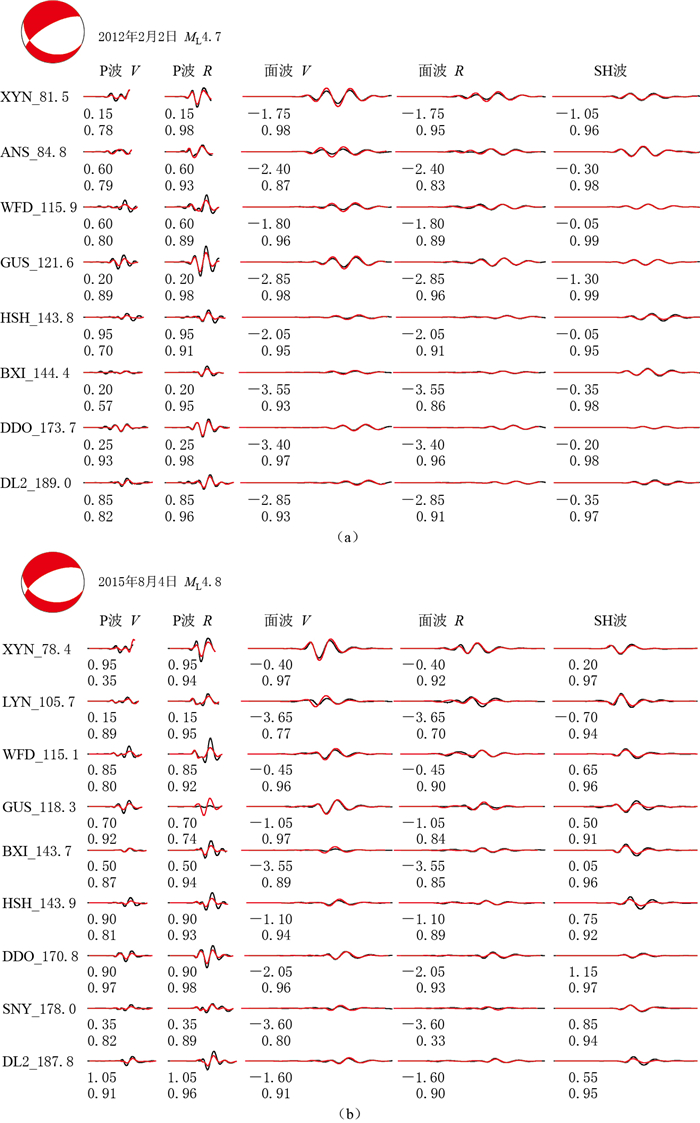

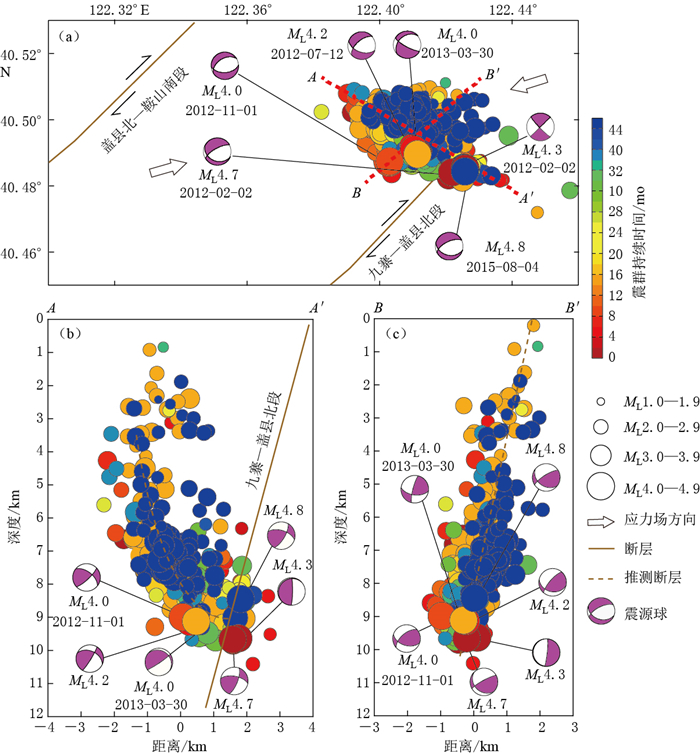

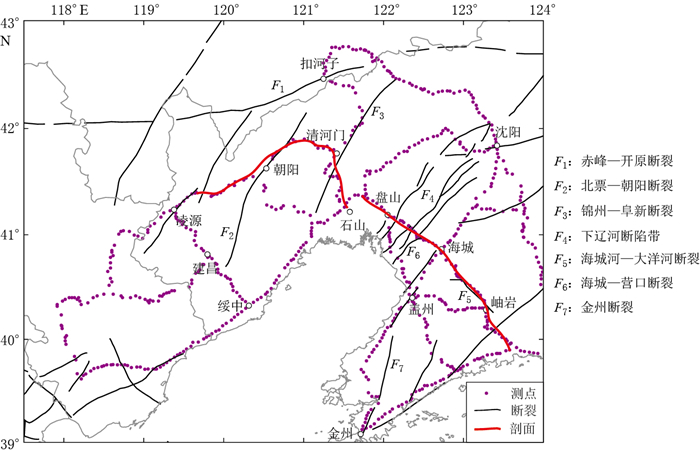

利用双差定位方法对盖州青石岭震群2012年2月至2015年8月的地震活动进行了重新定位,并使用CAP方法和P波初动法计算了ML≥4.0地震的震源机制解,之后结合盖州地区的地震地质资料,分析了青石岭震群的发震构造.结果表明:青石岭震群在平面上呈NW向分布,地震活动主要分布在6 km×3 km的矩形范围内,震源深度为7—10 km;较大地震的震源机制解的走向与精定位后地震的优势分布方向一致;综合分析双差定位结果、震源机制解和发震区的地震地质等资料,初步认为九寨—盖县北段西北侧存在NW向次级铲式正断层,青石岭震群即为该断层在区域应力场作用下不断地左旋走滑-拉张错动造成的.

利用双差定位方法对盖州青石岭震群2012年2月至2015年8月的地震活动进行了重新定位,并使用CAP方法和P波初动法计算了ML≥4.0地震的震源机制解,之后结合盖州地区的地震地质资料,分析了青石岭震群的发震构造.结果表明:青石岭震群在平面上呈NW向分布,地震活动主要分布在6 km×3 km的矩形范围内,震源深度为7—10 km;较大地震的震源机制解的走向与精定位后地震的优势分布方向一致;综合分析双差定位结果、震源机制解和发震区的地震地质等资料,初步认为九寨—盖县北段西北侧存在NW向次级铲式正断层,青石岭震群即为该断层在区域应力场作用下不断地左旋走滑-拉张错动造成的.

2017, 39(6): 860-869.

DOI: 10.11939/jass.2017.06.004

摘要:

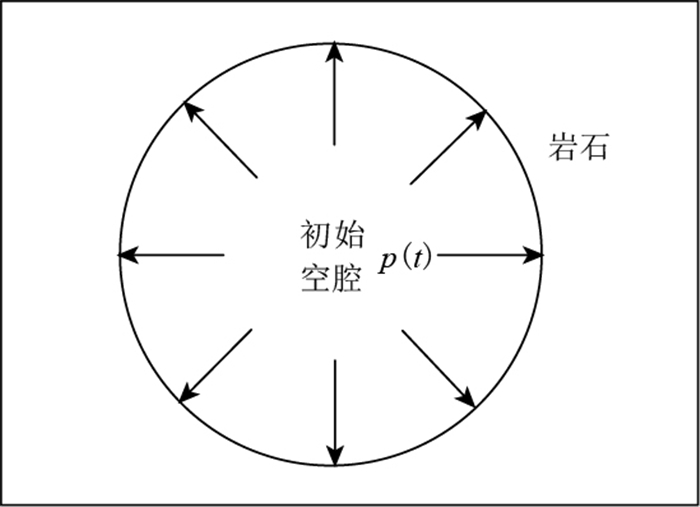

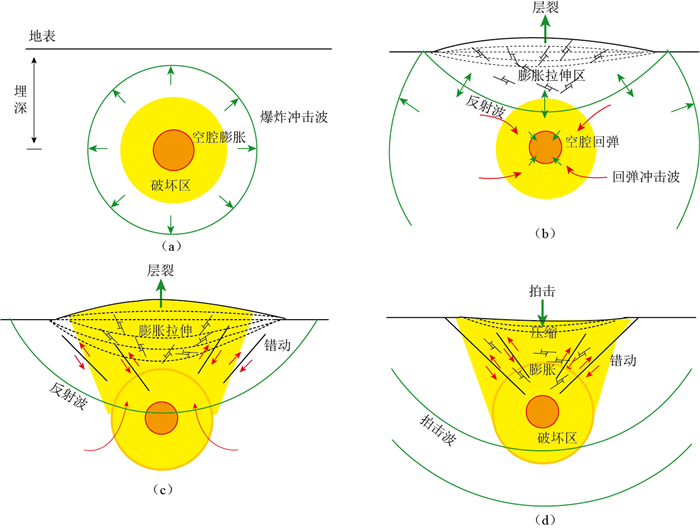

本文在考虑动态力源扰动的情况下,对岩石损伤对地震波辐射的影响及其震源表示进行了理论推导,证明了当有动态力源存在时,Ben-Zion和Ampuero于2009年给出的结果只是岩石非弹性响应对震源及相应地震波场的贡献,而非其全部.在此基础上,应用相关结果对岩石损伤破坏对地下核爆炸震源成分的影响进行了分析,给出了地下核爆炸情况下补偿线性偶极子源和构造应力释放与岩石损伤破坏之间的关系.结果表明,地下核爆炸补偿线性偶极子源主要来自于地表反射拉伸波和空腔回弹冲击波等造成的爆心上方锥形区域中的岩石破坏,而构造应力释放则主要来自于整个岩石破坏区内的构造应力松弛.

本文在考虑动态力源扰动的情况下,对岩石损伤对地震波辐射的影响及其震源表示进行了理论推导,证明了当有动态力源存在时,Ben-Zion和Ampuero于2009年给出的结果只是岩石非弹性响应对震源及相应地震波场的贡献,而非其全部.在此基础上,应用相关结果对岩石损伤破坏对地下核爆炸震源成分的影响进行了分析,给出了地下核爆炸情况下补偿线性偶极子源和构造应力释放与岩石损伤破坏之间的关系.结果表明,地下核爆炸补偿线性偶极子源主要来自于地表反射拉伸波和空腔回弹冲击波等造成的爆心上方锥形区域中的岩石破坏,而构造应力释放则主要来自于整个岩石破坏区内的构造应力松弛.

2017, 39(6): 870-879.

DOI: 10.11939/jass.2017.06.005

摘要:

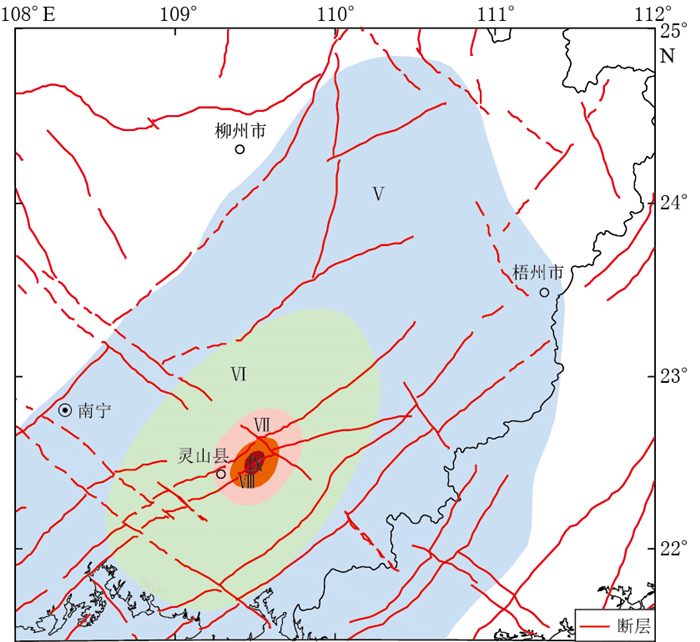

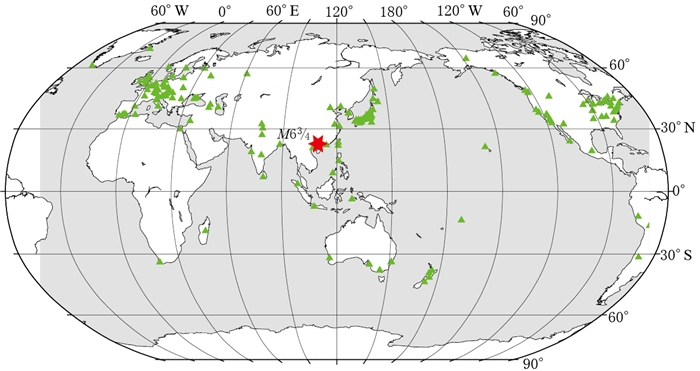

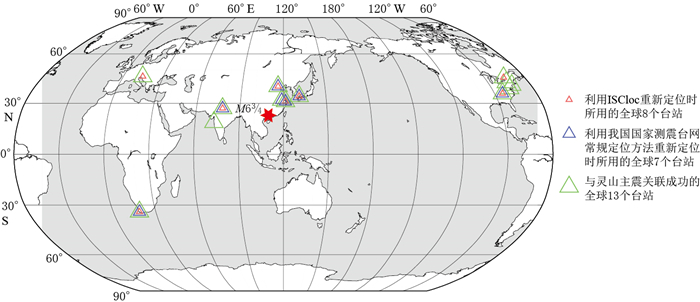

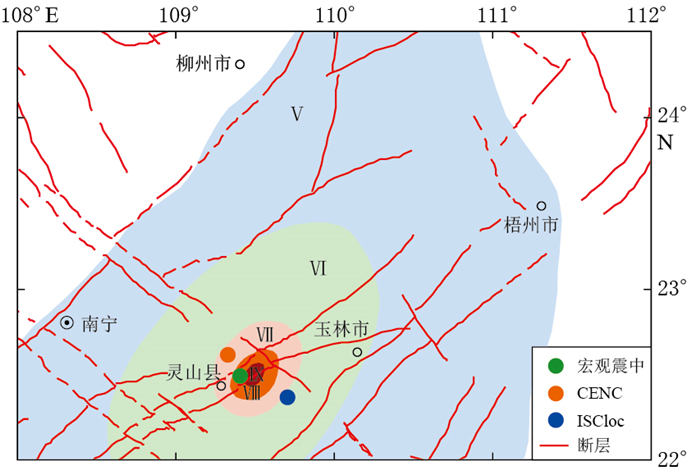

本文收集了1936年4月1日2时至3时(UTC)全球168个台站的仪器记录, 根据1936年4月1日广西灵山县东北部M6 ¾地震的宏观震中(22.5°N,109.4°E)和计算所得各台站初至P波的到时残差,将168个台站的数据与灵山主震进行关联或相关性分析.最终有13个台站的数据与灵山主震关联成功,其中7—8个台站的到时数据参与了定位计算.分别利用我国国家测震台网的常规定位方法和技术以及ISC的定位方法和技术对灵山主震进行重新定位,两种重定位方法得到的灵山主震震中相距47.6 km,经过比较,我国国家测震台网的定位方法和技术更适合灵山主震的数据特点.

本文收集了1936年4月1日2时至3时(UTC)全球168个台站的仪器记录, 根据1936年4月1日广西灵山县东北部M6 ¾地震的宏观震中(22.5°N,109.4°E)和计算所得各台站初至P波的到时残差,将168个台站的数据与灵山主震进行关联或相关性分析.最终有13个台站的数据与灵山主震关联成功,其中7—8个台站的到时数据参与了定位计算.分别利用我国国家测震台网的常规定位方法和技术以及ISC的定位方法和技术对灵山主震进行重新定位,两种重定位方法得到的灵山主震震中相距47.6 km,经过比较,我国国家测震台网的定位方法和技术更适合灵山主震的数据特点.

2017, 39(6): 880-890.

DOI: 10.11939/jass.2017.06.006

摘要:

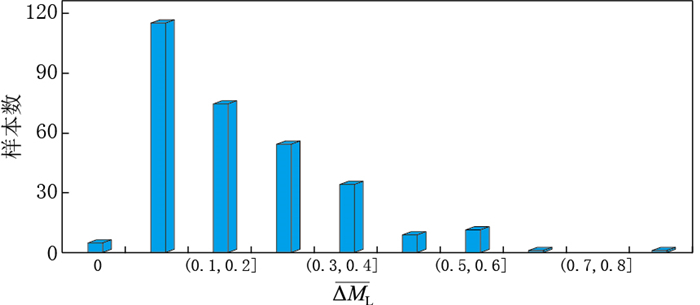

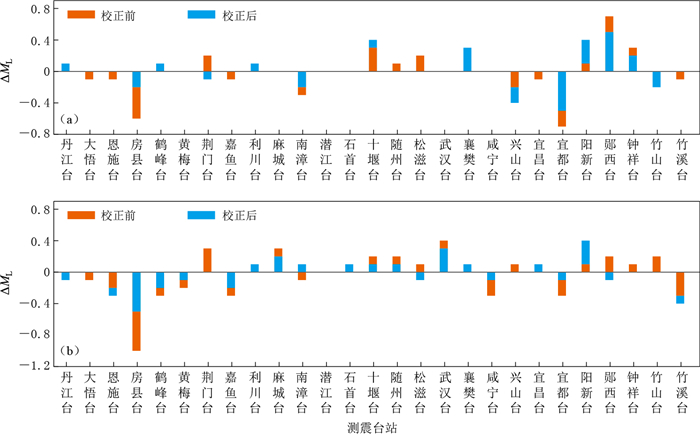

收集了湖北省数字测震台网2007—2015年记录到的数字地震波形,利用震相清晰的台站测定了地方震震级,并计算了其与中国地震台网中心公布震级的偏差.在此基础上,以每个数字测震台站为中心,按照每30°为一个区间,将每个台站记录到的地震事件分为12个区间,对每个区间的平均震级偏差和标准离差予以统计分析.结果显示,除去24个无地震事件区间,300个区间的平均震级偏差中,81.7%的偏差小于0.3;再除去14个样本数为1的区间,其余286个区间的方位标准离差中,98.3%的离差小于0.5.经校正后各区间的平均震级偏差和方位标准离差均有所下降,表明地震传播方位对地方震震级测定的影响有所降低.因此,针对数字测震台站对不同方位地震所测定的震级偏差存在的差异进行相应校正是必要且有意义的.

收集了湖北省数字测震台网2007—2015年记录到的数字地震波形,利用震相清晰的台站测定了地方震震级,并计算了其与中国地震台网中心公布震级的偏差.在此基础上,以每个数字测震台站为中心,按照每30°为一个区间,将每个台站记录到的地震事件分为12个区间,对每个区间的平均震级偏差和标准离差予以统计分析.结果显示,除去24个无地震事件区间,300个区间的平均震级偏差中,81.7%的偏差小于0.3;再除去14个样本数为1的区间,其余286个区间的方位标准离差中,98.3%的离差小于0.5.经校正后各区间的平均震级偏差和方位标准离差均有所下降,表明地震传播方位对地方震震级测定的影响有所降低.因此,针对数字测震台站对不同方位地震所测定的震级偏差存在的差异进行相应校正是必要且有意义的.

2017, 39(6): 891-898.

DOI: 10.11939/jass.2017.06.007

摘要:

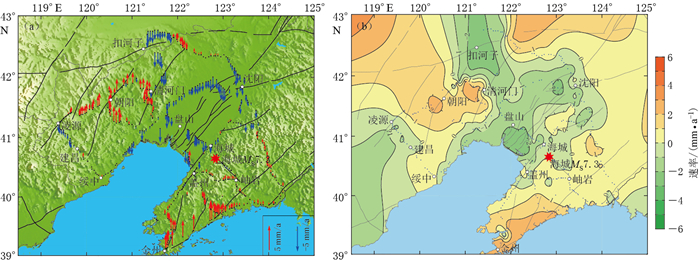

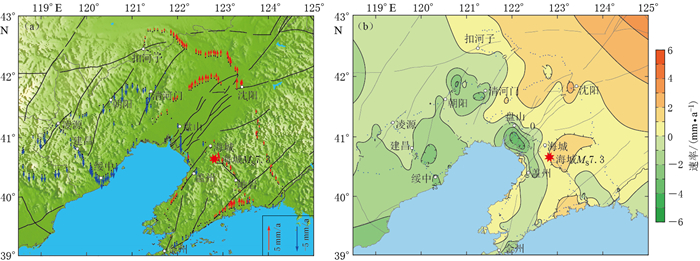

利用辽宁地区三期复测水准资料,计算得出1988—1998年和1998—2016年两个时段的地壳垂直形变速率, 并绘制相应的地壳垂直形变速率矢量图和等值线图.结合辽宁地区的区域地质背景及构造断裂活动性,分析了区域地壳垂直形变特征与地震活动性之间的相关性,明确了该区域的整体地壳垂直形变趋势及需重点关注的区域.结果表明:海城MS7.3地震后较长时间内,辽宁地区整体以继承性运动为主,辽东隆起和辽西隆起以上升为主,下辽河断陷带下沉;1998年后,辽宁地区整体形变差异量减小,该地区垂直形变正趋于稳态,垂直形变速率梯度高值区仍集中于下辽河断陷带与辽东隆起、辽西隆起的交界地带,因此该区域的潜在危险性较高,需要持续并重点关注.

利用辽宁地区三期复测水准资料,计算得出1988—1998年和1998—2016年两个时段的地壳垂直形变速率, 并绘制相应的地壳垂直形变速率矢量图和等值线图.结合辽宁地区的区域地质背景及构造断裂活动性,分析了区域地壳垂直形变特征与地震活动性之间的相关性,明确了该区域的整体地壳垂直形变趋势及需重点关注的区域.结果表明:海城MS7.3地震后较长时间内,辽宁地区整体以继承性运动为主,辽东隆起和辽西隆起以上升为主,下辽河断陷带下沉;1998年后,辽宁地区整体形变差异量减小,该地区垂直形变正趋于稳态,垂直形变速率梯度高值区仍集中于下辽河断陷带与辽东隆起、辽西隆起的交界地带,因此该区域的潜在危险性较高,需要持续并重点关注.

2017, 39(6): 899-909.

DOI: 10.11939/jass.2017.06.008

摘要:

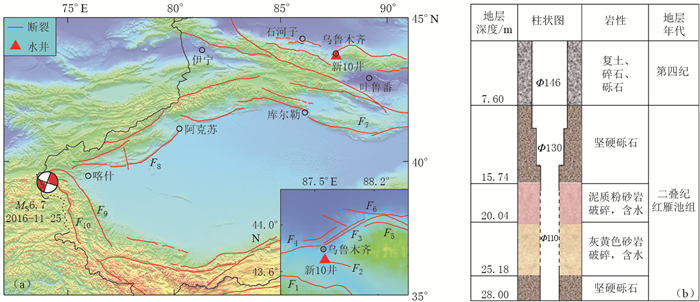

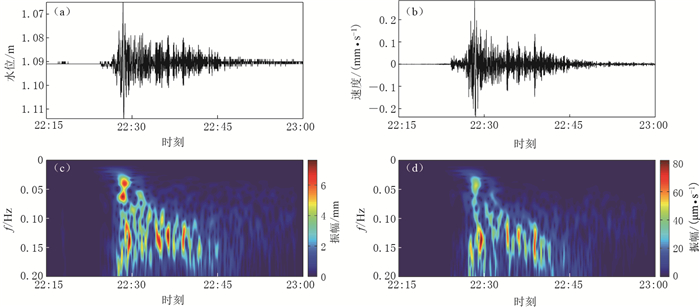

本文根据新10井数字化高频采样水位仪记录到的2016年11月25日新疆阿克陶MS6.7地震所引起的水震波,对比分析了该井水位与地表垂向运动的相关性特征,并对二者与井-含水层系统水文参数的关系进行了深入探讨.分析结果显示:①与地震波信号相似,新疆阿克陶MS6.7地震引起的新10井水震波存在两个显著的周期,即6—10 s和15—30 s;②新10井水震波响应幅度与地表垂向运动幅度整体呈正相关,且在高频阶段(频率大于0.08 Hz)二者的振幅比随着频率的减小而增大,表明该井水位对周期大于12 s的信号放大效能较高;③利用水震波与地震波的振幅比估算新10井观测含水层渗透系数的量级为10-2 cm/s,且在地震波作用过程中含水层的水文参数也存在波动.本研究表明,井水位的同震响应机理较为复杂,在分析水位同震响应特征时,高采样率的水位数据是获得可靠结果与认识的基础.

本文根据新10井数字化高频采样水位仪记录到的2016年11月25日新疆阿克陶MS6.7地震所引起的水震波,对比分析了该井水位与地表垂向运动的相关性特征,并对二者与井-含水层系统水文参数的关系进行了深入探讨.分析结果显示:①与地震波信号相似,新疆阿克陶MS6.7地震引起的新10井水震波存在两个显著的周期,即6—10 s和15—30 s;②新10井水震波响应幅度与地表垂向运动幅度整体呈正相关,且在高频阶段(频率大于0.08 Hz)二者的振幅比随着频率的减小而增大,表明该井水位对周期大于12 s的信号放大效能较高;③利用水震波与地震波的振幅比估算新10井观测含水层渗透系数的量级为10-2 cm/s,且在地震波作用过程中含水层的水文参数也存在波动.本研究表明,井水位的同震响应机理较为复杂,在分析水位同震响应特征时,高采样率的水位数据是获得可靠结果与认识的基础.

2017, 39(6): 910-920.

DOI: 10.11939/jass.2017.06.009

摘要:

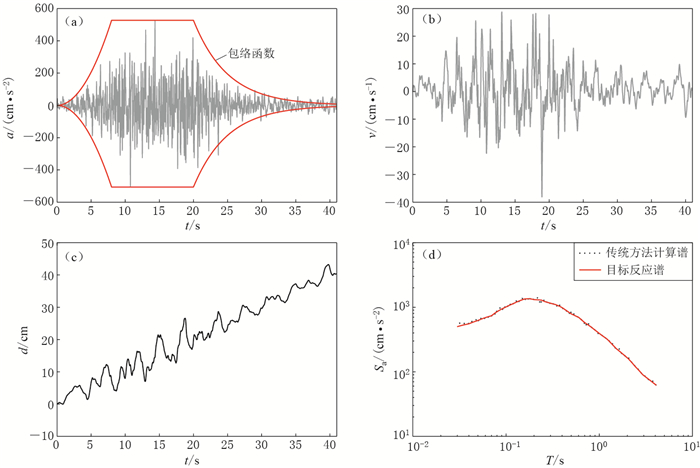

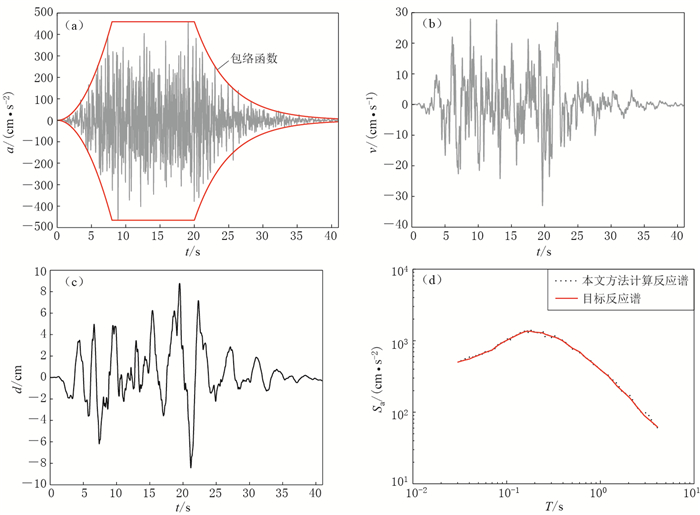

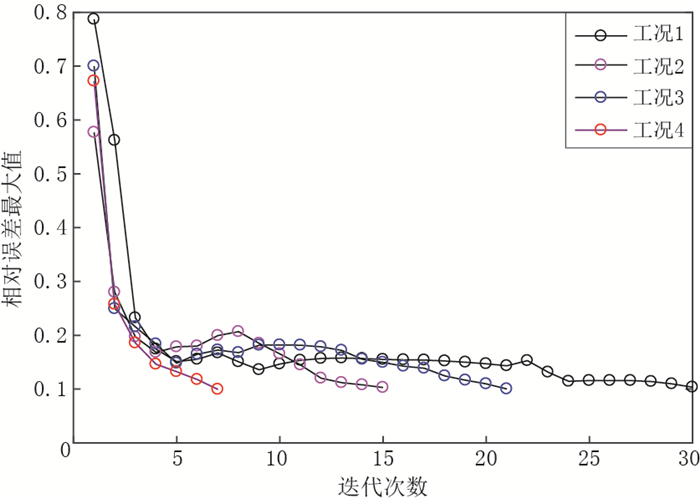

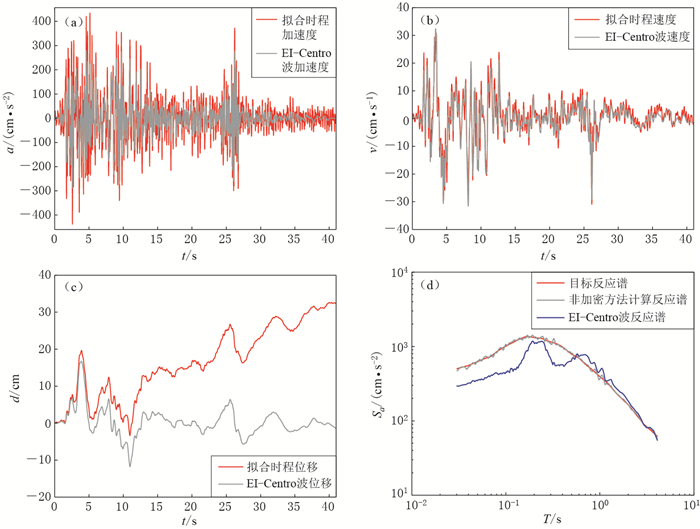

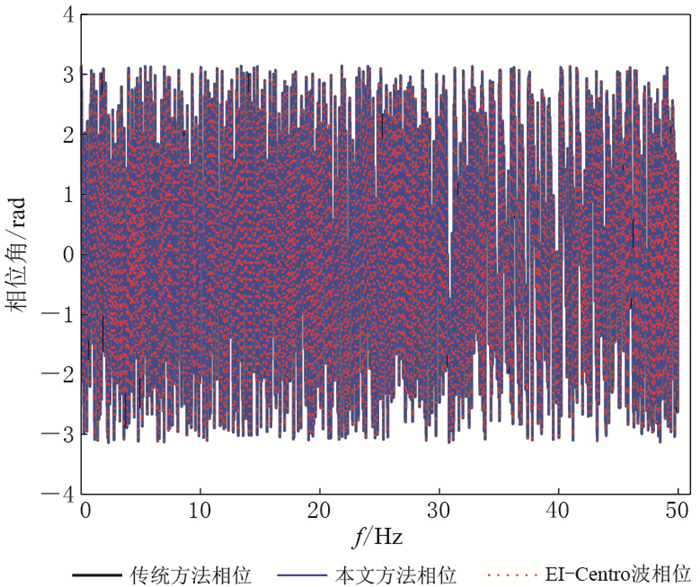

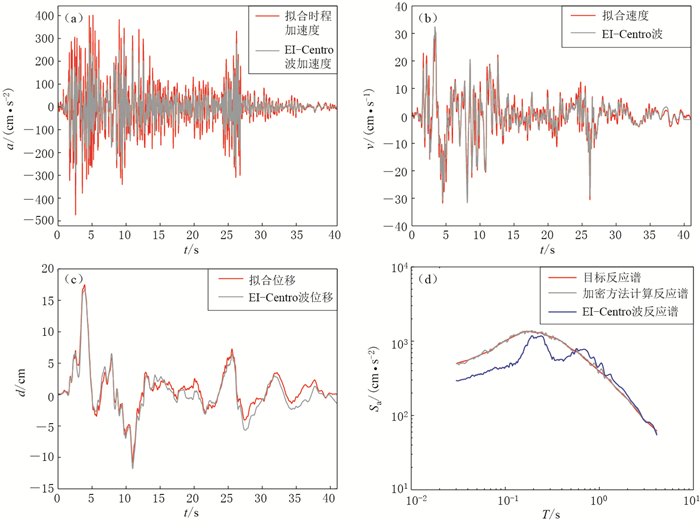

在传统地震动反应谱频域拟合方法的基础上,提出了拟合加密控制点目标反应谱的地震动合成方法,并在此基础上利用实际算例与传统方法进行了对比.本文方法在每次迭代调整过程中均考虑了对地震动加速度强度包络函数的模拟,并且对调整后的地震动进行了基线校正,从而确保最终合成的地震动时程既能以一定精度拟合加密目标反应谱,又能满足目标包络函数的要求,同时保证积分所得位移曲线不产生基线漂移.数值算例分析结果表明,本文方法与传统非加密控制点目标谱拟合方法相比,在地震动时程曲线合成、反应谱拟合精度以及收敛速度等方面均具有一定的优势.

在传统地震动反应谱频域拟合方法的基础上,提出了拟合加密控制点目标反应谱的地震动合成方法,并在此基础上利用实际算例与传统方法进行了对比.本文方法在每次迭代调整过程中均考虑了对地震动加速度强度包络函数的模拟,并且对调整后的地震动进行了基线校正,从而确保最终合成的地震动时程既能以一定精度拟合加密目标反应谱,又能满足目标包络函数的要求,同时保证积分所得位移曲线不产生基线漂移.数值算例分析结果表明,本文方法与传统非加密控制点目标谱拟合方法相比,在地震动时程曲线合成、反应谱拟合精度以及收敛速度等方面均具有一定的优势.

2017, 39(6): 921-929.

DOI: 10.11939/jass.2017.06.010

摘要:

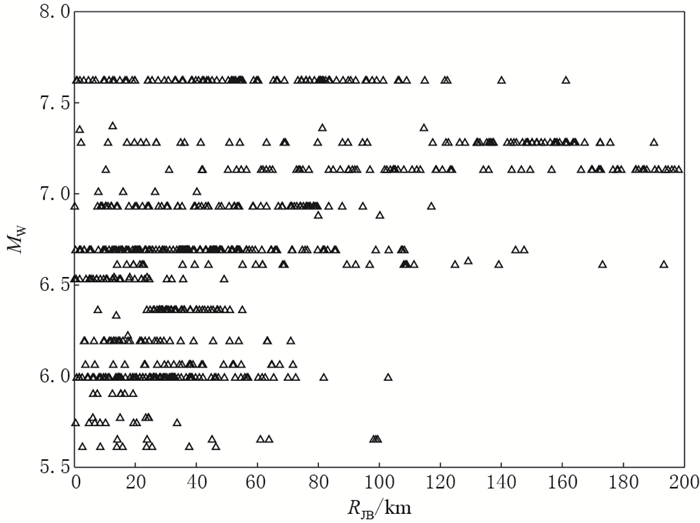

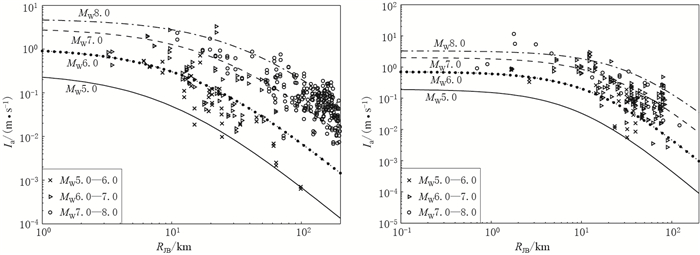

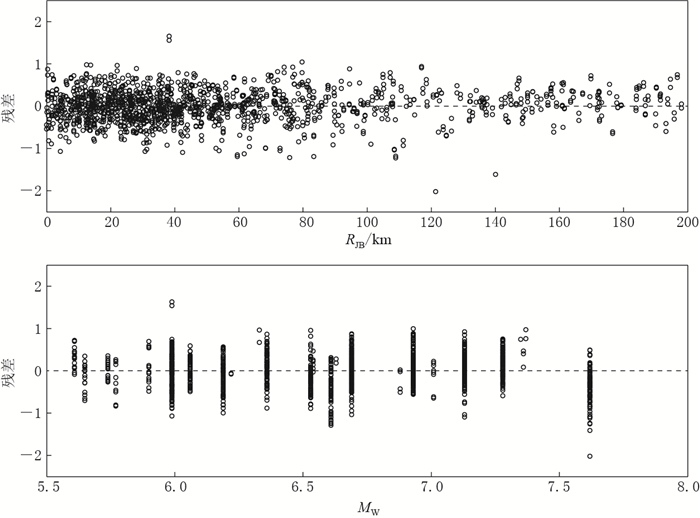

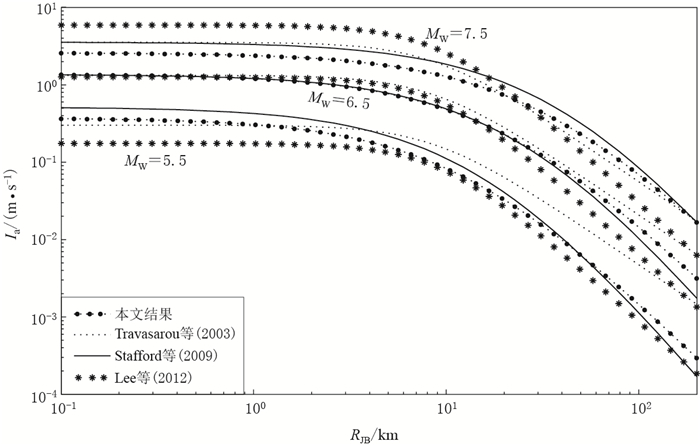

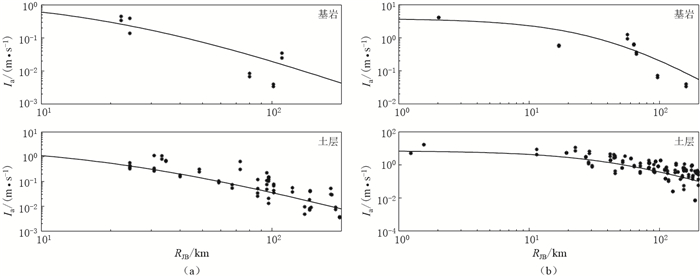

本文选取美国NGA强震数据库中与我国大陆构造环境相近的美国西部、中亚和我国台湾地区的自由地表强震记录,计算其水平向阿里亚斯强度;采用分步回归法依次求取近场饱和项、距离衰减项、震级项、断层类型项和场地类别项的系数,得出衰减模型,并基于回归结果与实际数据的对比,分析了残差随距离或震级的分布.与前人工作得出的全球活动板块边界、新西兰和我国台湾地区的3种阿里亚斯强度衰减模型进行的比较显示,在MW6.5或远场区域4种模型的结果较接近,近场区域在高震级和低震级时有一定差异.最后,选取2008年汶川MW7.9和2013年芦山MW6.8两次地震的强震记录对模型进行检验,结果显示本文衰减关系均与实际数据拟合得很好,表明本文的模型适用于我国大陆地区的相关研究.

本文选取美国NGA强震数据库中与我国大陆构造环境相近的美国西部、中亚和我国台湾地区的自由地表强震记录,计算其水平向阿里亚斯强度;采用分步回归法依次求取近场饱和项、距离衰减项、震级项、断层类型项和场地类别项的系数,得出衰减模型,并基于回归结果与实际数据的对比,分析了残差随距离或震级的分布.与前人工作得出的全球活动板块边界、新西兰和我国台湾地区的3种阿里亚斯强度衰减模型进行的比较显示,在MW6.5或远场区域4种模型的结果较接近,近场区域在高震级和低震级时有一定差异.最后,选取2008年汶川MW7.9和2013年芦山MW6.8两次地震的强震记录对模型进行检验,结果显示本文衰减关系均与实际数据拟合得很好,表明本文的模型适用于我国大陆地区的相关研究.

2017, 39(6): 930-940.

DOI: 10.11939/jass.2017.06.011

摘要:

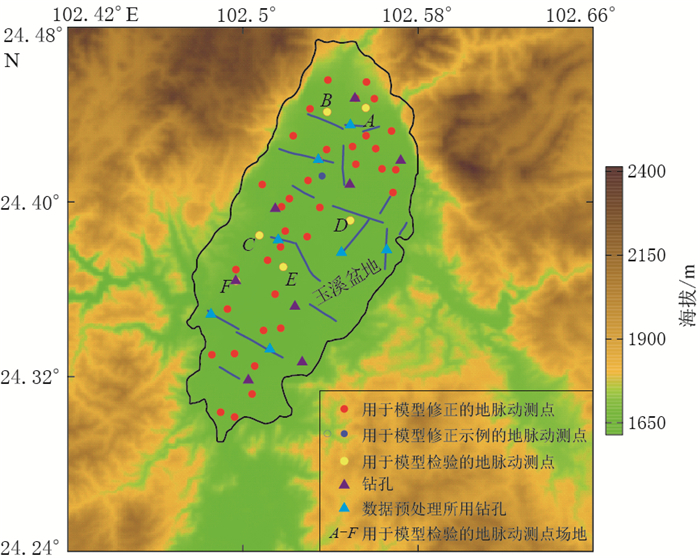

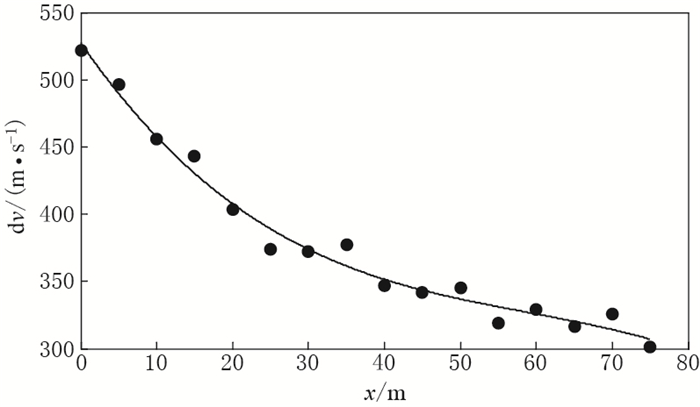

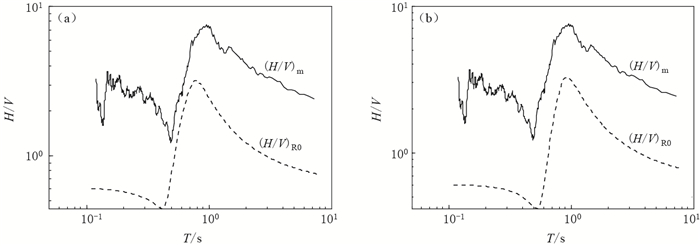

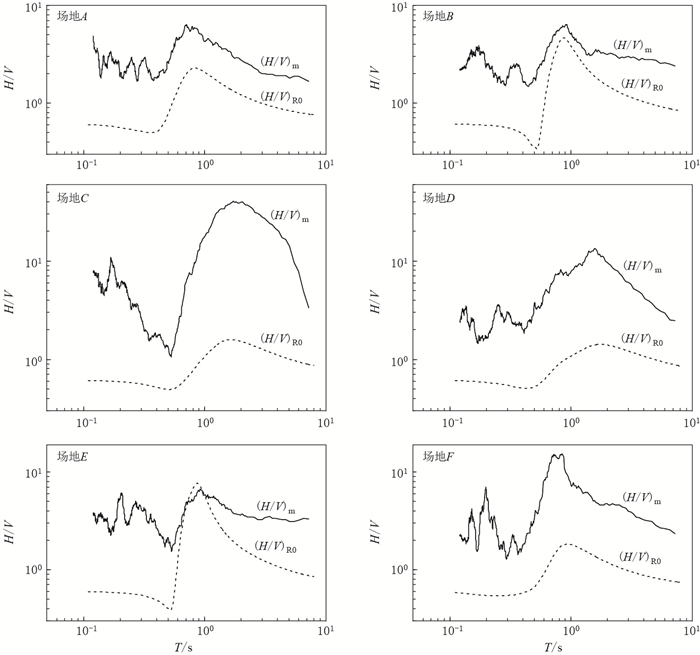

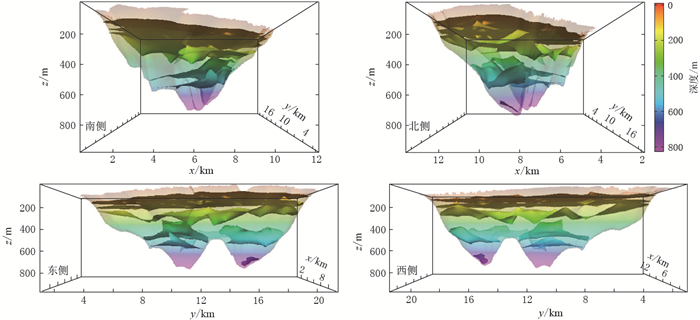

本文以玉溪盆地为例,提出了一种包含数据预处理、模型建立、模型修正和模型检验的建模方法.基于各类数据间不同的可信度,给出了消除各类数据间速度偏差的折减函数.为避免以往模型修正过程中对地震波形数据的依赖以及对地脉动H/V谱进行模拟等复杂问题,本文提出了一种改进的模型修正方法,即根据基阶瑞雷波H/V谱与实测地脉动H/V谱形状变化相似的原则,对模型进行修正.修正依据为:在玉溪盆地中,单个地脉动测点所在位置处的地下速度结构中各沉积层面的深度均增加约15 m时,由该点的地下速度结构得到的基阶瑞雷波H/V谱的波峰周期和波谷周期均增加约0.1 s,且二者分别由盆地内沉积层的深层和浅层的速度结构所控制.由于地脉动数据的获取较方便,因此该模型修正方法具有广泛的适用性,由该方法修正后的玉溪盆地三维速度结构模型经检验具有较高的准确度.

本文以玉溪盆地为例,提出了一种包含数据预处理、模型建立、模型修正和模型检验的建模方法.基于各类数据间不同的可信度,给出了消除各类数据间速度偏差的折减函数.为避免以往模型修正过程中对地震波形数据的依赖以及对地脉动H/V谱进行模拟等复杂问题,本文提出了一种改进的模型修正方法,即根据基阶瑞雷波H/V谱与实测地脉动H/V谱形状变化相似的原则,对模型进行修正.修正依据为:在玉溪盆地中,单个地脉动测点所在位置处的地下速度结构中各沉积层面的深度均增加约15 m时,由该点的地下速度结构得到的基阶瑞雷波H/V谱的波峰周期和波谷周期均增加约0.1 s,且二者分别由盆地内沉积层的深层和浅层的速度结构所控制.由于地脉动数据的获取较方便,因此该模型修正方法具有广泛的适用性,由该方法修正后的玉溪盆地三维速度结构模型经检验具有较高的准确度.

2017, 39(6): 941-954.

DOI: 10.11939/jass.2017.06.012

摘要:

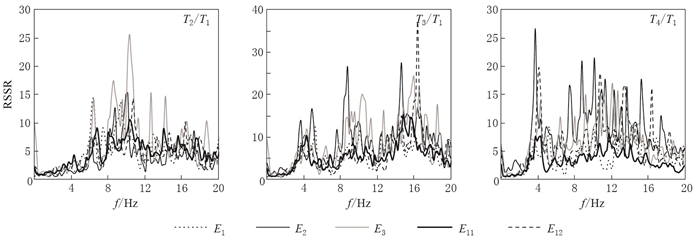

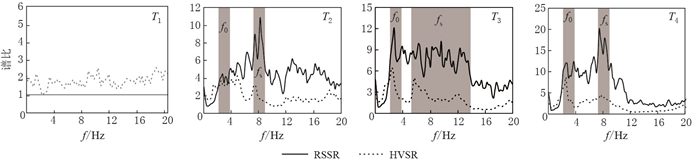

选取2008年5月25日至8月7日期间由甘肃省文县上城山地形效应台阵获取的12次汶川地震余震事件(MS≥4.0),在分析其地震动基本参数的基础上,采用参考场地谱比(RSSR)法和水平-竖向谱比(HVSR)法,研究了不同地震作用下上城山地形台阵的场地效应.分析结果显示:随着高程和覆盖层的增加,记录台站地震动的PGA呈增大趋势,地震频谱形状由宽变窄;上城山台阵记录到的地震波在地形基阶频段(2—4 Hz)和浅部土层频段(7—9 Hz)的幅值明显放大,RSSR曲线显示山顶NS向的土层频段谱比大于山体地形频段谱比;由于土层山体竖向地震动在中高频段放大,使得HVSR方法谱比结果在中高频段较RSSR方法所得结果明显偏低,而在山体基阶频段附近两种方法的谱比值接近.松散土层山体的台阵记录特征体现了地形和土层对地震动的联合作用,揭示了强震区起伏地形场地震害加重及地震滑坡集中发生的原因所在.

选取2008年5月25日至8月7日期间由甘肃省文县上城山地形效应台阵获取的12次汶川地震余震事件(MS≥4.0),在分析其地震动基本参数的基础上,采用参考场地谱比(RSSR)法和水平-竖向谱比(HVSR)法,研究了不同地震作用下上城山地形台阵的场地效应.分析结果显示:随着高程和覆盖层的增加,记录台站地震动的PGA呈增大趋势,地震频谱形状由宽变窄;上城山台阵记录到的地震波在地形基阶频段(2—4 Hz)和浅部土层频段(7—9 Hz)的幅值明显放大,RSSR曲线显示山顶NS向的土层频段谱比大于山体地形频段谱比;由于土层山体竖向地震动在中高频段放大,使得HVSR方法谱比结果在中高频段较RSSR方法所得结果明显偏低,而在山体基阶频段附近两种方法的谱比值接近.松散土层山体的台阵记录特征体现了地形和土层对地震动的联合作用,揭示了强震区起伏地形场地震害加重及地震滑坡集中发生的原因所在.

2017, 39(6): 955-964.

DOI: 10.11939/jass.2017.06.013

摘要:

以2016年2月6日我国台湾高雄MS6.8地震中烈度仪观测网的实际记录为研究对象,通过对烈度仪台站的震相捡拾结果精度、峰值地震动衰减关系适用性、预警震级计算结果准确性等3方面的对比分析,研究了烈度仪用于地震预警时的优势和可靠性,并讨论了可能存在的问题和风险.研究结果表明:对于震中附近具有较高信噪比的烈度仪台站,采用现有震相捡拾方法即可获得较准确的震相到时信息;现有的地震动衰减关系并不完全适用于烈度仪台网,直接应用这些关系式时存在一定风险;基于密集布设的烈度仪观测台网,在较短时间即可获取大量信息,采用已有预警震级估算方法的计算结果有较高的准确性.

以2016年2月6日我国台湾高雄MS6.8地震中烈度仪观测网的实际记录为研究对象,通过对烈度仪台站的震相捡拾结果精度、峰值地震动衰减关系适用性、预警震级计算结果准确性等3方面的对比分析,研究了烈度仪用于地震预警时的优势和可靠性,并讨论了可能存在的问题和风险.研究结果表明:对于震中附近具有较高信噪比的烈度仪台站,采用现有震相捡拾方法即可获得较准确的震相到时信息;现有的地震动衰减关系并不完全适用于烈度仪台网,直接应用这些关系式时存在一定风险;基于密集布设的烈度仪观测台网,在较短时间即可获取大量信息,采用已有预警震级估算方法的计算结果有较高的准确性.

2017, 39(6): 965-969.

DOI: 10.11939/jass.2017.06.014

2017, 39(6): 970-974.

DOI: 10.11939/jass.2017.06.015

阅读排行

阅读排行 热门搜索

热门搜索